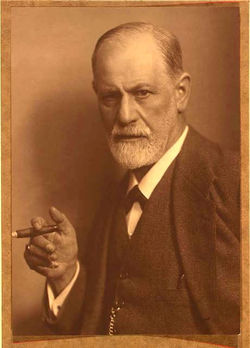

Sigmund Freud

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

- Pour les articles homonymes, voir Freud (homonymie).

Sigmund Freud, né le 6 mai 1856 à Freiberg (Moravie), Autriche-Hongrie — aujourd'hui : Příbor, République tchèque—, mort le 23 septembre 1939 à Londres, était un neuropsychiatre autrichien.

On lui doit l'élaboration de la psychanalyse.

Sommaire[masquer] |

Biographie

(Remarque : les indications sur les publications sont données à titre indicatif, de nombreux autres textes rédigés par Freud ne sont pas mentionnés, cf. une bibliographie plus complète)

Jeunesse

- 6 mai 1856 : Naissance de Sigismund Schlomo Freud dans une famille juive. Son père Jakob, marchand de laine et libéral libre penseur, est remarié avec Amalia Nathanson, ils auront ensemble sept enfants.

- 1860 : Installation de sa famille à Vienne. Sa famille est pauvre et ils vivent nombreux dans un appartement, mais ses parents n’ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir son évolution intellectuelle visiblement précoce, en le favorisant même par rapport à ses frères et sœurs. Sigmund est le premier de sa classe six ans sur les huit années de sa scolarité au gymnase Sperl de Vienne. Il y apprend le grec et le latin, son intérêt pour l'archéologie ne le quittera pas.

- 1873 : Entrée à l’Université de Vienne.

- 1876 : Entrée à l'institut de Physiologie d'Ernst Brücke (Histologie du système nerveux).

- 1877 : Abréviation de son nom en Sigmund Freud

- 1878 - 1879 : Service militaire. Freud traduit le 12e volume des œuvres complètes de Stuart Mill (premières correspondances).

Pratique médicale

Neuropathologie

- 1881 (mars) : fin des études universitaires – Docteur en médecine.

- 1882 (avril) : Freud rencontre Martha Bernays, ils se fiancent secrètement.

-

- Entrée dans le service du professeur de médecine générale Nothnagel, initiateur à Vienne de l’électrophysiologie.

- Joseph Breuer le met au courant du traitement d’Anna O. (1880-1882) par la méthode cathartique.

- 1883 : Stagiaire dans le service psychiatrique de Theodor Meynert, considéré en son temps comme le plus grand anatomiste du cerveau.

- 1883 - 1884 : Freud poursuit dans divers laboratoires une série de recherches sur le système nerveux et l'anatomie du cerveau.

-

- Il est un des premiers chercheurs à travailler sur l’infirmité motrice cérébrale (cerebral palsy).

- 1884 : Freud et son ami Konigstein recherchent les propriétés énergétiques et anti-dépressives de la cocaïne, dont Koller découvrira avant eux le pouvoir anesthésiant.

-

- Publication de : De la coca

- 1885 : Freud soigne son ami Fleischl par des injections de cocaïne, ce qui l’intoxique gravement.

-

- Septembre : Grade de privat-docent en neuropathologie.

- Publication de : Contribution à la connaissance de l’action de la cocaïne et de : A propos de l’action générale de la cocaïne.

- Première destruction de ses papiers personnels.

- Travaux publiés sur les encéphalopathies infantiles.

- Travaux avec Joseph Breuer sur l’hystérie.

À l'école de Charcot

- 1885 (octobre) – 1886 (février) : Voyage à Paris, « élève de médecine » chez Jean-Martin Charcot.

- 1886 (avril) : Ouverture de son cabinet de médecin, il prend la direction du service de neurologie à la clinique des Enfants malades.

-

- Abandonne l’électrothérapie pour l’hypnose et la suggestion.

- 1886 (septembre) : Mariage avec Martha Bernays (1861-1951). Ils auront six enfants (Mathilde, Jean-artin, Olivier, Ernst, Sophie, Anna) dans une période de 10 ans entre 1887 et 1896.

- 1886 (octobre) : Conférence à Vienne sur L’Hystérie masculine, conférence particulièrement mal reçue par les autorités scientifiques et médicales. Seul Krafft-Ebing, médecin viennois, le soutient dans ses travaux.

-

- Publication d’une traduction des Leçons du mardi de Charcot

- 1887 (mars) : Élu membre de la Société Médicale de Vienne

- 1887 (novembre) : Rencontre de Wilhelm Fliess, rhino-laryngologiste berlinois en stage à Vienne, et correspondance complexe qui va durer des années et qui sera considérée comme l’« autoanalyse de Freud ».

-

- Publication de : Cocaïnomanie et cocaïnophobie.

- 1888 : Publication de : Hystérie

Méthode cathartique

- 1889 : 2e voyage à Paris (Charcot) et à Nancy (Bernheim et Liébault).

-

- Abandon de l’hypnose dans le traitement de sa patiente Emmy von N.

- Traduction et introduction du livre d’Hippolyte Bernheim (Nancy) De la suggestion et de ses applications à la thérapeutique.

- Début de l’application de la méthode cathartique de Breuer.

- 1890 : Première rencontre de travail avec Fliess à Salzbourg. En le quittant, Freud a un accès de phobie du voyage en train.

- 1891 : Freud s'installe au n° 19 de la rue Berggasse à Vienne.

-

- Premier livre de Freud, dédié à Breuer, Contribution à la conception des aphasies. Une étude critique.

- Début de la collaboration avec Breuer et correspondance intense avec Fliess à qui il adresse des manuscrits scientifiques.

- 1892 : Traduction du livre de Bernheim : Hypnotisme, Suggestion, Psychothérapie.

- 1893 : Mort de Charcot. Freud écrit une longue notice nécrologique, alors qu’il n’en paraît aucune en France.

-

- Publication dans « Les Archives neurologiques » d’un article de Freud, écrit de 1888 à 1893, qui avait obtenu l’acceptation de Charcot : Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies motrices organiques et hystériques.

- Publication de : Le mécanisme psychique des manifestations hystériques.

- Voyage à Berlin pour voir Fliess. Les deux amis se retrouveront désormais une ou plusieurs fois par an à Berlin ou à Vienne, et dans diverses villes où ils tiendront leurs « congrès » scientifiques privés.

- 1894 - 1904 : Durant cette décennie, Freud présente divers troubles sur lesquels il s’interroge dans la correspondance avec Fliess. Fumeur, il a des troubles névrotiques quand il tente de s’arrêter.

-

- Il publie cependant une vingtaine d’articles et de livres dans cette période.

Psychanalyse

Débuts de la psychanalyse

- 1895 : Publication des Études sur l’hystérie avec Joseph Breuer.

-

- Utilisation de la suggestion (main sur le front du patient qui est incité à se souvenir de son enfance) après l’abandon de la catharsis trop incertaine et dont les effets ne sont pas durables.

- Freud analyse ses rêves et la première interprétation de « L’injection faite à Irma » confirme sa théorie du rêve comme accomplissement du désir.

- Rédaction de l'Esquisse pour une psychologie scientifique (inédit jusqu'à sa mort), où Freud tente de réunir les acquis de ses travaux physiologiques et psychologiques en introduisant des notions de quantités d’énergie.

- En analysant ses souvenirs d’enfance, il en vient à découvrir l’hostilité qu’il ressent envers son père (Jakob Freud) et il se souvient de ses sentiments amoureux dans son enfance pour sa mère (Amalia Freud) qui était « attirante, tendre et protectrice ».

- 1896 : Freud se détache définitivement de Breuer qui refuse d'admettre ses conceptions sur la sexualité. Il abandonne progressivement le modèle neurologique de l'Esquisse pour se consacrer exclusivement à la constitution d'une psychologie générale.

-

- Premier emploi du mot « psycho-analyse » par Freud dans un article en français.

- Conférence sur l'étiologie de l'hystérie devant la Société viennoise de psychiatrie et de neurologie : « Le silence qui suivit mes interventions, le vide qui se faisait peu à peu autour de moi, les allusions qui parvenaient à mes oreilles ont fini par me faire comprendre que des déclarations sur le rôle de la sexualité dans l'étiologie des névroses ne pouvaient s'attendre à être accueillies comme les autres communications. J'ai fini par comprendre que je faisais partie dorénavant de ceux qui, selon l'expression de Hebbel, "troublaient le sommeil du monde" et que je n'avais pas à compter sur l'objectivité et la tolérance. » (Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, p. 89).

- Minna, la sœur de Martha, au décès de son fiancé, vient vivre avec le couple Freud.

- 1897 : Publication du dernier grand travail neurologique Les Paralysies cérébrales infantiles.

-

- « Personne ne soupçonne le moins du monde que le rêve, loin d'être quelque chose d'insensé, est bien une réalisation de désir. » (Lettre à Wilhelm Fliess, 16 mai, N.P. 177).

- Freud abandonne sa théorie de la séduction précoce par les parents comme origine du traumatisme sexuel refoulé.

- En octobre, il annonce à Fliess sa découverte du complexe d’Œdipe : « J'ai trouvé en moi comme partout ailleurs des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants. (...) S'il en est bien ainsi, on comprend, en dépit de toutes les objections rationnelles, qui s'opposent à l'hypothèse d'une inexorable fatalité, l'effet saisissant d’Œdipe Roi. » (N.P. 198).

- 1899 : Freud abandonne la suggestion dont il fallait ensuite supprimer le refoulement fondé sur la défense du patient contre les évocations critiquables (cf. le Cas Dora). Ainsi naquit la technique demandant au patient d’abandonner toute attitude critique, le thérapeute interprétant ensuite les évocations du patient.

-

- C’est la règle dite fondamentale, de l’association libre qui permet la libération des affects refoulés. Freud lui donne le nom de psychanalyse.

- Rédaction de la version définitive de L'Interprétation des rêves qu'il achève dans un état d'exaltation. Le livre paraît le 4 novembre et passe à peu près inaperçu.

- 1900 : Dernière rencontre avec Wilhelm Fliess dans le Tyrol.

-

- Rédaction d'une version abrégée de L'interprétation des rêves (Le rêve et son interprétation, 1901).

- 1901 : Rédaction de Psychopathologie de la vie quotidienne (livre publié en 1904).

Institutionnalisation de la psychanalyse

- 1902 : Freud est nommé professeur associé.

-

- Nouveau voyage en Italie avec son frère Alexander.

- Quelques médecins se groupent autour de Freud (Adler, Kahane, Restler et Stekel) qui formeront la première société de psychanalyse : la « Société psychologique du Mercredi ».

- Fin de sa correspondance avec Fliess : la rupture, liée à la dimension transférentielle de sa relation avec Fliess, est motivée par des divergences scientifiques et un débat de priorité sur la question de la bisexualité.

- 1903 : Bleuler, psychiatre zurichois, applique la psychanalyse depuis deux ou trois ans dans ses services à l'hôpital du Burgholzli sous l'impulsion de son principal assistant, C.G. Jung.

- 1905 : Publication de Trois essais sur la sexualité infantile, Le mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient et du Cas Dora, qui était rédigé depuis 1899 et dans lequel le concept de transfert apparaît (bien que déjà présent pour la première fois mais non complètement défini dans les Études sur l’hystérie).

- 1906 : Otto Rank se joint à la Société.

-

- James Putnam publie, dans le premier numéro de la revue américaine Journal of Abnormal Psychology, le premier article en langue anglaise exclusivement consacré à la psychanalyse.

- L’activité psychanalytique se développe en Suisse : avec Bleuler et Carl G. Jung à Zurich.

- 1907 : Seconde destruction de ses papiers personnels.

-

- Première visite de Jung. Il assiste, début mars, aux travaux de la Société en compagnie d'un de ses élèves, Ludwig Binswanger.

- Freud devient corédacteur d'une nouvelle revue, Zeitschrift für Religionpsychologie et publie, dans le numéro 1, le premier des nombreux textes qu'il consacre à la religion.

- Publication de Délires et rêves dans la Gradiva de Jensen.

- Jung fonde à Zurich la « Société Freud ».

- 1908 : De nouveaux médecins se joignent aux travaux : Ernest Jones (Toronto puis Londres), Karl Abraham (Berlin), Sandor Ferenczi (Budapest).

-

- Sous l'impulsion de Jung, un Congrès International de Psychanalyse se tient à Salzbourg sous le titre « Rencontre des psychologues freudiens » avec 42 membres de six nations (États-Unis, Autriche, Angleterre, Allemagne, Hongrie, Suisse) qui participent à cette manifestation. Freud y présente une analyse de cas : Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle (L'homme aux rats, 1909).

- Fondation du Jahrbuch (Bleuler et Freud directeurs, Jung rédacteur en chef). C’est dans ce journal qu’apparaissent les premiers signes de la rivalité entre les Viennois et les Suisses, et de l'opposition entre Abraham et Jung sur l'étiologie de la démence précoce que Jung attribue à une cause organique.

- Voyage de Freud en Angleterre chez son demi-frère Emmanuel, en passant par La Haye pour voir les Rembrandt qui lui laissent « une immense impression ».

- Enthousiasme pour Londres où il s'attarde longuement devant les collections d'antiquités du British Museum. Au retour, il s'arrête quelques jours à Zurich pour voir Jung.

- La Société (32 membres) prend le titre de « Société Psychanalytique de Vienne ».

- Abraham fonde la Société psychanalytique de Berlin.

- Parution de La morale sexuelle dans la civilisation et la nervosité moderne, première incursion de Freud en sociologie.

- 1909 : Voyage aux États-Unis en compagnie de Jung et de Ferenczi. Freud est invité par Stanley Hall à prononcer une série de conférences à la Clark University (Massachusetts). (Publication des conférences dans Cinq leçons sur la Psychanalyse).

-

- Débuts de son amitié avec J.J. Putnam, professeur de neurologie à Harvard.

- Publication de l’Analyse d'une phobie d'un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) et du Roman familial des névrosés.

- 1910 : En mars, second Congrès international de Psychanalyse à Nuremberg, organisé par Jung. La proposition de Ferenczi de désigner Jung comme président de la Société internationale de psychanalyse est vivement rejetée par le groupe viennois. Le conflit se résout quand Freud propose Adler comme président du groupe viennois. Freud devient le directeur d’une nouvelle revue, le Zentralblatt qui doit concurrencer le Jahrbuch de Jung.

-

- Dans l’été, il accepte de « psychanalyser » Gustav Mahler, en un après-midi de promenade.

- Publication de A propos de la psychanalyse dite sauvage : Freud s'élève contre l'usage abusif ou détourné de la pratique psychanalytique, et de Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci.

- 1911 : Brill fonde la Société psychanalytique de New York, Ernest Jones et J.J. Putman fondent l'Association Psychanalytique Américaine mais Adler se retire car il souligne le rôle de l’agressivité aux dépens de la sexualité et, du Moi aux dépens de l’inconscient, ainsi que Jung, qui a des préoccupations morales et religieuses et qui promeut l’inconscient collectif contre l’inconscient individuel et une interprétation symbolique du complexe d’Œdipe contre son interprétation sexualiste. Du point de vue technique de la cure, ils mettent l’accent sur le conflit actuel plus que sur le conflit passé, et sur des interventions contre les résistances et le transfert qui sont plus moralistes qu’analytiques.

-

- Au Congrès de Weimar, Freud présente son analyse du Président Schreber.

- L'Association Internationale compte alors 106 membres.

- Publication de Formulations concernant les deux principes du fonctionnement mental (Principe de plaisir et principe de réalité).

Rupture avec Jung

- 1912 : Parution de la revue Imago, consacrée aux applications extramédicales de la psychanalyse, dont Freud assume la direction avec Rank, et Sachs.

-

- À cause de son différend avec Stekel, Freud demande à ses collaborateurs et amis de faire disparaître leurs noms du Zentralblatt qui subsistera quelque temps avant de disparaître. Il est remplacé par l’Internationale Zeitschrift für Psychoanalysis dirigé par Ferenczi, Rank et Jones.

- La parution, en 1912, de la seconde partie du grand livre de Jung, Métamorphoses et Symboles de la Libido accuse des divergences qui n’échappent pas à Freud : Jung élargit le concept de « libido » (qui désigne une sorte de « tension générale », perd ainsi sa spécification fondamentale d'énergie proprement sexuelle) et tend corollairement à faire de l’Œdipe un symbole et une métaphore de tendances supérieures. Ce conflit se précise à l'occasion de conférences données par Jung aux États-Unis, où il cherche à rendre la psychanalyse « plus acceptable ».

- Jones prend l'initiative de fonder autour de Freud, avec son accord enthousiaste, un « Comité » secret de ses plus proches amis et disciples (Ferenczi, Jones, Rank, Sachs, Abraham et Jones), pour défendre sa pensée et veiller sur l'avenir de la psychanalyse.

- En vacances à Rome, Freud rend visite tous les jours au Moïse de San Pietro in Vincoli, sur lequel il a l’intention d’écrire « peut-être un jour quelque chose. »

- Débuts de son amitié avec Lou Andreas-Salomé.

- 1913 : Freud propose à Jung d'interrompre leur correspondance privée après une analyse d’un lapsus de Jung et de reproches blessants de Jung à propos de la névrose de Freud.

-

- Première réunion du Comité dont Jones prend la présidence. Freud offre à chacun des membres une intaille grecque de sa collection montée en chevalière.

- Après le congrès de Munich, marqué par l’opposition à Jung et suivi par son départ du Jahrbuch, Freud trace le cadre d'un travail qui amorce un des grands tournants de la théorie psychanalytique : Pour introduire le narcissisme (1914), et rédige la préface de Totem et Tabou (paru dans Imago en 1912-1913), où il édifie à partir d'un mythe scientifique - le meurtre originel du père et de la horde - une théorie de la société et de la culture fondée sur la toute puissance des désirs œdipiens et de la culpabilité qui s'y inscrit.

- 1914 : Freud publie sa Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. « La psychanalyse est ma création : pendant dix ans, j'ai été le seul à m'en occuper, et pendant dix ans c'est sur ma tête que s'abattaient les critiques par lesquelles les contemporains exprimaient leur mécontentement envers la psychanalyse et leur mauvaise humeur à son égard. Je crois même pouvoir affirmer qu'aujourd'hui encore, où je suis loin d'être le seul psychanalyste, personne n'est à même de savoir mieux que moi ce qu'est la psychanalyse, en quoi elle diffère d'autres modes d'exploration de la vie psychique, ce qui peut être désigné par ce terme ou ce qui pourrait mieux être désigné autrement ».

-

- Jung se démet de ses fonctions de Président de l'Association Internationale, et quittera bientôt l'Association. Abraham est élu Président intérimaire.

- Débuts de la Première Guerre mondiale : Freud réagit par un nationalisme austro-allemand qui se changera progressivement en scepticisme généralisé. Pour la première fois depuis 30 ans, il passe le mois d'août à Vienne. Deux de ses fils, Jean-Martin et Ernst, sont mobilisés.

- L'affluence des auditeurs à ses cours hebdomadaires à l'Université pousse Freud à les développer, puis à les publier en livre. Ces leçons seront les dernières. L'ouvrage qui en sort en 1916-1917, Introduction à la psychanalyse, deviendra vite le plus populaire des travaux de Freud. Il écrit le cas de « L'homme aux loups » (extrait de l'Histoire d'une névrose infantile), publié quatre ans plus tard.

- Le Moïse de Michel Ange paraît dans Imago, sans nom d'auteur.

- 1915 : Freud est dans un relatif isolement à cause des hostilités, il travaille davantage et en l'absence de ses principaux collaborateurs, devenus inaccessibles, il parvient à sauver la Zeitschrift et l'Imago. Le Jahrbuch disparaît dès 1915. Les années de guerre entraîneront progressivement de lourdes restrictions alimentaires, des privations de chauffage et une irrégularité dans la clientèle, aggravée par la dévaluation de la monnaie autrichienne.

-

- Freud se lance dans la rédaction d'une "Métapsychologie". Il appelait ainsi « un mode d'observation d'après lequel chaque processus psychique est envisagé d'après les trois coordonnées de la dynamique, de la topique et de l'économie », ce qui lui paraissait le but extrême qui soit accessible à la psychologie.

- Sept des douze essais écrits presque d'une traite demeureront impubliés et les manuscrits en seront détruits, Freud ne conservera que Les pulsions et leur destin, Le refoulement, L'inconscient, Deuil et mélancolie.

- Publication de Considérations actuelles sur la guerre et la mort.

Succès de la psychanalyse

- 1917 : Freud se sent fatigué, pense à la mort et fait des efforts pour continuer son travail.

-

- Freud publie un texte où il explique que la science inflige au narcissisme humain trois humiliations : la première d’ordre cosmologique, par la révolution copernicienne, qui ruine l’illusion selon laquelle la terre occupe la place centrale dans l’univers ; la seconde d’ordre biologique, par l’évolution darwinienne qui abat la prétention de l’homme à s’affirmer autre que l’animal ; la troisième, d’ordre psychologique, par l’inconscient freudien qui contredit l’idée que le Moi est le maître en sa demeure.

- 1918 : « En science, il faut d'abord décomposer puis reconstituer. Il me semble que vous cherchez la synthèse sans analyse préalable. Dans la technique psychanalytique, il n'est point besoin d'un travail spécial de synthèse cela, l'individu s'en charge mieux que nous. » (Lettre à Pfister, 9 octobre 1918).

- 1919 : Au long de l'année, retrouvailles entre Freud et les membres du Comité. La dévaluation croissante de la monnaie pousse Freud à rechercher, parmi les Anglais et les Américains, malgré les difficultés de langue, des patients et des médecins désireux de s'initier à la psychanalyse.

-

- Naissance du deuxième petit-fils de Freud, Heinerlé, pour lequel il aura toujours une prédilection. Fondation de la maison d'édition psychanalytique, le « Verlag », dirigée par Freud, Ferenczi, Anton von Freund et Rank.

- Freud commence à écrire Au-delà du principe de plaisir (1920), il est nommé professeur ordinaire à l'Université de Vienne : « titre vide de sens ».

- Wilhelm Reich rencontre Freud après diverses conférences sur la psychanalyse à l'université de médecine. Freud lui permet rapidement de prendre des patients.

- 1920 : Sophie, « notre enfant du dimanche », meurt brutalement à Hambourg d'une pneumonie grippale. Freud et sa femme en sont très affectés.

-

- Freud remet à sa fille Anna une bague semblable à celle des membres du Comité.

- Freud témoigne devant la Commission chargée d'enquêter sur les plaintes relatives au traitement des névroses de guerre et peut mesurer une fois encore l'agressivité rétrograde des psychiatres viennois envers la psychanalyse.

- Achèvement de Au-delà du principe de plaisir. Rédaction de Psychologie collective et analyse du moi (1921). Elaboration de la seconde topique (Le Moi, le Ça, le Surmoi), qui se substitue et se superpose à la première (inconscient, préconscient, conscient). Développement de la personnalité et dynamique des conflits sont interprétés comme des défenses du Moi contre des pulsions et des émotions plutôt que comme des conflits de pulsions, les pulsions en cause ne sont plus les seules pulsions sexuelles mais aussi des pulsions agressives.

- Ce qui induit des conséquences importantes sur la pratique de la cure.

- Au cours de l'été, Wilhelm Reich est admis comme membre invité dans le cercle intime de Freud. Admission de Reich dans la Société psychanalytique sur son texte Peer Gynt de Ibsen.

- 1921 : « Le 13 mars de cette année, je suis entré brusquement dans la véritable vieillesse. Depuis, la pensée de la mort ne m'a pas quitté, et quelquefois j'ai l'impression que sept de mes organes internes se disputent l'honneur de mettre fin à ma vie. (...) Malgré tout je n'ai pas succombé à cette hypocondrie mais je la contemple avec détachement, un peu comme pour les spéculations d'Au-delà du principe de plaisir. » (Lettre à Ferenczi, 8 mai)

- 1922 : Anna Freud et Lou Andreas-Salomé sont admises comme membres de la Société Viennoise.

- 1923 : Débuts de la correspondance avec Romain Rolland.

-

- Première manifestation du cancer de la mâchoire dont Freud mourra treize ans plus tard.

- Felix Deutsch cache à Freud la nature de son mal. Première opération, mal réussie, par le docteur Hejek.

- Mort de Heinerlé, le petit-fils favori de Freud. Freud se dit désormais indifférent à tout.

- Deuxième opération, par Hans Pichler. Freud désormais portera une énorme prothèse, « le monstre », qui sépare la bouche de la cavité nasale. Cet appareil, maintes fois transformé, modifie son élocution, lui rend difficile de manger et de fumer, et lui cause de continuelles souffrances. Cette opération sera suivie de 31 autres. De ce jour, Freud n'admettra comme infirmière que sa fille Anna, « Antigone-Anna ».

- Publication de : Le Moi et le Ça.

- 1924 : La ville de Vienne décerne à Freud, pour son 68e anniversaire, le titre de « Bürgerrecht ».

-

- Visite de Romain Rolland.

- Publication de : Le problème économique du masochisme.

- 1925 : Samuel Goldwyn propose à Freud 100 000 dollars pour sa collaboration à un film sur les amours célèbres. Freud décline cette offre et refuse de recevoir Goldwyn.

-

- Parution de l'autobiographie de Freud (Ma vie et la psychanalyse), davantage consacrée à sa carrière scientifique et au développement de ses idées qu'à sa vie personnelle.

- Mort de Joseph Breuer.

- Le film, Les mystères d'une âme, est réalisé par Pabst avec la collaboration d’Abraham et de Sachs.

- Freud, trop faible, ne peut assister au congrès de Hambourg. Anna Freud lit sa contribution : Quelques conséquences psychologiques de la distinction anatomique entre les sexes.

- 1926 : Rupture avec Rank après des années de dépendance, d’agressivité et de réconciliations.

-

- Freud présente de légers troubles cardiaques. Ferenczi, qui croit à des raisons psychologiques, propose à Freud de l'analyser. « Il se pourrait bien qu'il y ait à la racine une raison psychologique, mais je doute fort qu'elle puisse être contrôlée par l'analyse et puis lorsqu'on a soixante-dix ans, n'a-t-on pas droit à toutes sortes de repos ? » (Lettre à Ferenczi, 27 février).

- Rencontre à Berlin avec Einstein.

- Publication de : Inhibition, symptôme et angoisse.

- Publication de : L'analyse pratiquée par les non-médecins (en français Psychanalyse et Médecine).

- 1927 : Publication de : Le fétichisme et de L'avenir d'une illusion, essai sur la religion comme névrose (obsessionnelle) de l'humanité.

- 1928 : « Je tiens la signification scientifique de l'analyse pour plus importante que sa signification médicale et, dans la thérapeutique, son action de masse par l'explication et l'exposition pour plus efficace que la guérison des personnes isolées. » (Lettre à Pfister, 18 janvier 1928).

-

- « Je ne sais pas si vous avez saisi le lien secret qui existe entre L'Analyse par les non-médecins et L'illusion. Dans l'un, je veux protéger l'analyse contre les médecins, dans l'autre contre les prêtres. Je voudrais lui assigner un statut qui n'existe pas encore, le statut de pasteurs d'âmes séculiers qui n'auraient pas besoin d'être médecins et pas le droit d'être prêtres. » (Lettre à Pfister, 25 novembre 1928).

- 1929 : Publication de Malaise dans la civilisation.

- 1930 : W.C. Bullitt, ambassadeur des États-Unis à Berlin, persuade Freud d'écrire avec lui une étude psychanalytique du Président des États-Unis, Woodrow Wilson (le livre, terminé en 1931, paraîtra en 1967).

-

- Freud reçoit le Prix Goethe. Anna Freud lira, le 28 août, le discours de son père.

- Mort de la mère de Freud, à l'âge de 95 ans.

- 1931 : Freud est nommé membre honoraire de la Société des Médecins de Vienne. « Un geste lâche, dégoûtant et répugnant devant la venue du succès. Impossible de refuser ; cela ne servirait qu'à faire sensation. » (Lettre à Eitingon, 20 mars 1931).

-

- À la fin de l'année Freud exprime ouvertement, dans une lettre, sa désapprobation de l’orientation prise par les travaux de Ferenczi.

- Publication de : Sur la sexualité féminine.

- « La grande question restée sans réponse et à laquelle moi-même n'ai jamais pu répondre malgré mes trente années d'étude de l'âme féminine est la suivante : "que veut la femme ?" » (Jones II, 445).

- 1932 : Première visite de Thomas Mann.

-

- Malgré leur différend sur la théorie, Freud et Ferenczi resteront amis et Freud ne cessera pas de se soucier de l'état de santé de plus en plus alarmant de Ferenczi atteint d'anémie pernicieuse.

Fin de vie

- 1933 : Prise du pouvoir par Hitler. Peu après, les livres de Freud sont brûlés à Berlin. En quelques années, la psychanalyse « juive » va disparaître d'Allemagne au profit d'une psychanalyse aryenne dont Jung deviendra (jusqu'en 1940) le représentant officiel.

-

- « Le monde se transforme en une énorme prison. L'Allemagne est la pire de ses cellules. (...) Ils ont commencé avec le bolchevisme comme leur pire ennemi mortel, et ils termineront avec quelque chose qui ne s'en distinguera pas - sauf que le bolchevisme a après tout adapté des idéaux révolutionnaires alors que ceux de l'hitlérisme sont purement médiévaux et réactionnaires. » (Lettre à Marie Bonaparte, 22 juin 1933).

- Mort de Ferenczi.

- Publication avec Einstein de Pourquoi la guerre ?.

- 1934 : Freud commence Moïse et le Monothéisme dont il différera trois ans la publication, pour ne pas affronter l’église catholique qu’il considère comme une défense contre le nazisme.

-

- Visite de Lévy-Bruhl : « un vrai savant, surtout par comparaison avec moi ». (Lettre à Marie Bonaparte, 7 février 1934).

-

- 80e anniversaire de Freud : conférence de Thomas Mann, « Freud et l'avenir ».

- Freud interdit à Arnold Zweig, un de ses anciens patients, un de ses plus assidus correspondants, d'entreprendre sa biographie : « Qui devient biographe s'astreint à mentir, à dissimuler, à embellir et même à cacher son propre manque de compréhension, car on ne peut pas posséder la vérité biographique et celui qui la posséderait ne pourrait pas s'en servir. Dire la vérité est chose impraticable... » (Lettre à Arnold Zweig, 31 mai 1936)

- Mort d'Alfred Adler.

- Aggravation de l'état de Freud : un cancer manifeste est de nouveau décelé.

- Célébration des noces d'or de Freud et de Martha.

- 1937 : Freud apprend de Marie Bonaparte qu'elle a racheté ses lettres à Fliess.

-

- Mort de Lou Andreas-Salomé, qui affecte profondément Freud.

- Publication de Analyse terminée et analyse interminable.

- 1938 : Invasion de l'Autriche par les Nazis. Quelques jours plus tard, la maison de Freud est fouillée par les SA ; Anna Freud, arrêtée par la Gestapo, est relâchée le soir même. Devant l'insistance de Jones et de Marie Bonaparte, Freud se décide à quitter Vienne pour s'installer à Londres.

-

- Grâce à de multiples interventions, en particulier celle de l'ambassadeur américain W.C. Bullitt et avec l’aide financière de sa patiente et amie Marie Bonaparte, Freud peut enfin quitter Vienne avec sa femme et sa fille. Deux de ses enfants et Minna Bernays l'ont déjà précédé à Londres où il reçoit un accueil enthousiaste.

- Dès l'été, malgré son état de santé toujours plus précaire, Freud continue à traiter quelques patients.

- Visite de Salvador Dali, sur une recommandation de Stefan Zweig.

- Installation définitive à Maresfield Gardens, transformé depuis en Musée Freud.

- Fondation de l’Imago Publishing Company qui assure la publication des périodiques psychanalytiques et entreprend la publication des Œuvres complètes de Freud en allemand.

- 1939 : Le cancer de Freud est devenu inopérable.

-

- Moïse et le monothéisme paraît en anglais.

- Visite de Hans Sachs.

- « Le lendemain, 21 septembre, tandis que j'étais à son chevet, Freud me prit la main et me dit : "Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre première conversation. Vous m'avez promis alors de ne pas m'abandonner lorsque mon temps serait venu. Maintenant ce n'est plus qu'une torture et cela n'a plus de sens."

- Je lui fis signe que je n'avais pas oublié ma promesse. Soulagé, il soupira et, gardant ma main dans la sienne, il me dit : "Je vous remercie." Puis il ajouta après un moment d'hésitation "Parlez de cela à Anna." Il n'y avait dans tout cela pas la moindre trace de sentimentalisme ou de pitié envers lui-même, rien qu'une pleine conscience de la réalité.

- Selon le désir de Freud, je mis Anna au courant de notre conversation. Lorsque la souffrance redevint insupportable, je lui fis une injection sous-cutanée de deux centigrammes de morphine. Il se sentit bientôt soulagé et s'endormit d'un sommeil paisible. L'expression de souffrance avait disparu de son visage. Je répétais la dose environ douze heures plus tard. Il entra dans le coma et ne se réveilla plus. Il mourut le 23 septembre 1939, à trois heures du matin. » (Schur, 622-623).

(Sources : Biographie de Freud par Jones, Histoire de la psychanalyse en France par E. Roudinesco)

Les quatres soeurs de Freud disparurent dans les camps de concentration nazis.

Déroulement des travaux de Freud

Freud a très tôt le projet général de constituer une psychologie scientifique à partir de principes systémiques (« de la dynamique, de la topique et de l'économie », selon ses termes). Il poursuit cet objectif jusqu’à la fin de sa vie, et dans la dernière période, il élargit son propos aux conséquences d’une telle vision de la psychologie dans le champ de l’anthropologie.

À plusieurs reprises il va donc élaborer des modèles (au sens moderne) de l’appareil psychique et les confronter à sa pratique thérapeutique, incessante pendant plus de cinquante ans.

Néanmoins, il a une conception très particulière de son projet scientifique : il détruit systématiquement et à de nombreuses reprises la totalité des notes antérieures. Comme, de surcroît, ses héritiers contrôlent la diffusion de ce qui reste, et conditionnent l'accès et le droit de citation à un droit de regard sur le travail effectué, l'étude du projet freudien est essentiellement construit autour de l'image souhaitée par Freud (et ses ayant-droit)... alors que des recherches plus approfondies démontrent que cette image ne correspond pas toujours à la réalité. Il convient donc d'être conscient de l'existence d'un "point de vue" favorable, sinon exclusif, du moins déterminant, dans tout l'histoire du travail de Freud.

Première phase (1883-1893) : de l'hypnose à la méthode cathartique

Jeune médecin, jeune neurologue, jeune chercheur et jeune psychiatre (avant la lettre) Freud se trouve confronté à une énigme scientifique. Le champ des névroses commence à être distingué du champ des maladies avec lésions et de la simulation : il existe des troubles fonctionnels sans lésion, mais douloureux psychiquement pour le patient.

Quelle est l’origine de ces troubles névrotiques et du plus exemplaire d’entre eux, le plus spectaculaire aussi, l’hystérie ? Freud connaissant l’anatomie et la physiologie cérébrales, normales ou pathologiques ou soumises à des toxiques (la cocaïne par exemple) se tourne vers Charcot puis Bernheim pour comprendre le cas d’Anna O. dont il a eu connaissance par son maître Breuer ainsi que du traitement que celui-ci avait engagé, et dont les explications ne satisfont pas Freud.

À Paris, Charcot dit à voix basse, et il ne souhaite pas que cela se diffuse, que l’hystérie a quelque chose à voir avec le sexuel ou le génital (origine supposée et discutée depuis Hippocrate, utérus donnant l’étymologie d’hystérie). Mais par quel processus la sexualité peut-elle conduire à l’hystérie, d’autant que l’on sait que l’hystérie masculine existe aussi (cf. conférence de Freud en 1886) ?

L’hypnose sert à Charcot à montrer que les troubles ne sont pas lésionnels : ils disparaissent sous hypnose. Bernheim essaye d’utiliser celle-ci pour soigner en énonçant que l’hystérie est un trouble psychologique. Mais l’hypnose n’est pas toujours efficace et les théories (mal dégagées du mesmérisme) n’expliquent pas son fonctionnement. Bernheim théorise la suggestion comme explication de l’origine du trouble et comme moyen thérapeutique. Freud conduit une de ses patientes Emmy von N. chez Bernheim pour traiter son hystérie ; c'est un échec, confirmé par la patiente qui demande à Freud de cesser toute hypnose et toute suggestion, mais de l’écouter.

D’où, d’une part, l’hypothèse nouvelle que l’hystérie est la conséquence d’un traumatisme sexuel subi pendant l’enfance et, d’autre part, que faciliter l’évocation consciente de celui-ci permet de guérir l’hystérie. Aucun des prédécesseurs de Freud n’avait émis cette hypothèse et n’en avait tiré une pratique thérapeutique rationnelle, sans hypnose, sans suggestion, par l’évocation des traumatismes sexuels infantiles grâce à la parole et à l’association libre.

Freud fondait du même coup un champ d’étude psychologique sur un fait psychologique dégagé de la neurologie (aux causes héréditaires ou de dégénérescences, Joseph Babinski renommera l’hystérie en pithiatisme pour l’exclure du champ scientifique de la neurologie, mais en la rejetant ainsi vers la simulation) ou de la psycho-philosophie de Janet.

Deuxième phase (1893-1905) : l'invention de la psychanalyse

Les thérapies engagées par Freud sur la base de ces hypothèses, le conduisent à découvrir que tous ses patients n’ont pas subi de réels traumatismes sexuels dans leur enfance : ils évoquent des fantasmes, ils racontent un roman familial auxquels ils croient. D’où viennent-ils ? Simultanément, il découvre que certains patients ne « souhaitent » pas vraiment guérir, ils résistent en transposant des sentiments anciens vers leur thérapeute : c’est le transfert. Freud crée le terme de psychanalyse pour désigner tout son champ de pratiques thérapeutiques et d’études théoriques.

L’inconscient apparaît alors comme la racine commune à ces phénomènes, les rêves sont la « voie royale » pour y accéder ainsi que les lapsus et les « actes manqués ». C’est dans cette période que Freud se sert de son autoanalyse pour approfondir les rapports entre souvenirs d’enfance, rêves et troubles névrotiques.

Freud se lance alors dans la description d’un appareil psychique qui par son fonctionnement peut rendre compte de ces faits : partage entre la sphère des événements inconscients et conscients, avec une interface le « préconscient » qui permet aux événements de venir à la conscience – par le travail thérapeutique, mais pas seulement – ou être refoulés dans l’inconscient et produire des effets à longs termes parfois.

La vie mentale prend ainsi une forme plus complète où il articule la dualité des pulsions sexuelles qui tendent à la conservation de l’espèce et des pulsions du moi qui tendent à la conservation de l’individu. L’appareil psychique a pour fonction la réduction des tensions (concept d’économie de l’énergie psychique, que Freud utilise régulièrement) en particulier celles qui sont déplaisantes (par décharge ou par refoulement dans un processus de défense). Le conscient n’est plus qu’une partie de cet appareil psychique dont la partie inconsciente, les tendances refoulées, se fraye un chemin dans les rêves ou les symptômes de la névrose.

La source profonde des névroses est à trouver dans cette configuration que traverse tout enfant dans son développement psychique, la situation œdipienne (amour pour le parent de sexe opposé et rivalité avec le parent de même sexe), le conflit œdipien, qu’il dépasse plus ou bien complètement et qui va perdurer comme un complexe, le complexe d’Œdipe, s’il ne se dénoue pas. Freud pense cette situation universelle ou quasiment.

Cette période se conclut par la publication des Trois essais sur la sexualité qui rassemblent les hypothèses de Freud sur la place de la sexualité et son devenir dans le développement de la personnalité, et par le Cas Dora qui introduit de manière détaillée et illustre le concept de transfert. Transfert par lequel le patient crée une névrose (la névrose de transfert) dans la relation qu’il établit avec son thérapeute. C’est en analysant cette névrose, en quelque sorte « expérimentale », que les origines de la névrose initiale se trouve aussi dévoilées, voire les causes dénouées.

Les premières publications de Freud sont utilisées par des médecins germanophones pour développer leurs pratiques thérapeutiques. Ceux-ci entrent en relation avec Freud et engagent avec lui de longs échanges critiques sur les résultats pratiques et les hypothèses à explorer. C’est le début de la psychanalyse en tant que mouvement.

Troisième phase (1905-1920) : l'institution psychanalytique

À partir de ces hypothèses considérablement enrichies et structurées, Freud s’interroge pendant toute cette période sur la pratique de la cure, ses indications, sa conduite, ses limites, sa fin et sur les conduites de l’enseignement et de la formation des psychanalystes.

Il publie des articles, par exemple À propos de la psychanalyse dite sauvage, où il critique les médecins qui s’autorisent d’une pratique psychanalytique sans avoir expérimenté par eux-mêmes le parcours d’une cure. Il défend aussi l’idée que des non médecins, formés à la psychanalyse, pourraient assurer des cures.

La « direction » des revues et des travaux théoriques, des séminaires, va l’occuper considérablement dans cette période, d’autant que parmi ceux qui travaillent avec lui, certains sont en rivalité personnelle, d’autres font des innovations théoriques ou pratiques que Freud n’admet pas, mais les débats restent ouverts car il n’a pas de réel pouvoir d’interdiction. Jung, Adler, Ferenczi, Rank et bien d’autres vont ainsi à la fois apporter des contributions de valeur, des critiques pertinentes et des inflexions que Freud va discuter pied à pied, d’où qu’elles viennent. Il intégrera, en cohérence avec ses théories, certaines d’entre elles dans ses hypothèses des années après. Ainsi, il refuse la mise en avant de l’agressivité par Adler, car il considère que cette introduction se fait au prix de la réduction de l’importance de la sexualité ou bien, que Jung pour des raisons morales et religieuses introduit l’inconscient collectif au détriment des pulsions du moi et de l’inconscient individuel.

Freud publie de nombreux ouvrages de synthèse, donne des leçons qu’il publie ensuite et fait des conférences dans divers pays où il est accueilli de manières très diverses.

En 1915, il se lance dans la rédaction d’une nouvelle description de l’appareil psychique dont il ne conservera que quelques chapitres. Ce qu’il prépare est en fait une nouvelle rupture dans sa conception de l’appareil psychique : en 1920 il commence à rédiger Au-delà du principe de plaisir qui introduit les pulsions agressives, nécessaires pour expliquer certains conflits intrapsychiques.

Quatrième phase (1920-1939) : extension de la psychanalyse

Cette période s’inaugure par l’élaboration de ce qui a été appelé la seconde topique : le Moi, le Ça et le Surmoi, qui se substitue et se superpose à la première (inconscient, préconscient, conscient).

Le développement de la personnalité et la dynamique des conflits sont interprétés comme des défenses du Moi contre des pulsions et des émotions plutôt que comme des conflits de pulsions, les pulsions en cause ne sont plus les seules pulsions sexuelles mais aussi des pulsions agressives, des pulsions de mort.

L’ambivalence et la haine étaient perçues dans la première topique comme secondaires à la frustration, subordonnées à la sexualité, avec cette nouvelle conception une lutte active se déroule entre les pulsions de vie (sexualité, libido, Éros) et les pulsions de mort et d’agression (Thanatos). Plus fondamentales que les pulsions de vie, les pulsions de mort tendant à la réduction des tensions (retour à l’inorganique, répétition qui atténue la tension) et ne sont perceptibles que par leur projection au-dehors (paranoïa) ou leur fusion avec les pulsions libidinales (sadisme, masochisme) ou leur retournement contre le Moi (mélancolie).

La censure qui provoquait le refoulement dans la première topique agit de manière inconsciente, donc tout l’inconscient n’est pas du refoulé.

Ce qui induit des conséquences importantes sur la pratique de la cure : l’interprétation des conflits, qui ne sont pas des conflits actuels, ne sont pas non plus des conflits de pulsions mais sont des défenses du Moi contre des pulsions et des émotions. Les pulsions sont des pulsions sexuelles et des pulsions agressives : cette conception de la psychanalyse est beaucoup plus riche et complexe que la réduction au pansexualisme qui en est souvent faite par ignorance.

Dans les dernières années de sa vie, Freud a essayé d’extrapoler les concepts psychanalytiques à la compréhension de l’aventure humaine, de l’anthropologie, (il avait déjà rédigé un certain nombre de textes dans ce sens, en particulier sur la religion comme illusion ou névrose). Sa biographie, avec tous les drames qui l’ont atteint, n’est certainement pas pour rien dans le pessimisme foncier qui s’en dégage, c’est la partie la plus « risquée » de son travail et celle où les soubassements philosophiques de sa pensée émergent le plus (biologisme en dernier recours parfois, visions politiques qui sont des « projections » de la dynamique individuelle sur la société, etc.). (Voir la partie Critiques de l’article Psychanalyse).

Postérité et critique

Freud transforme à plusieurs reprises ses modèles construits, de façon à faire traduire dans sa théorie les enseignements qu'il tire de sa pratique thérapeutique.

Cela le conduit à imaginer ou remettre en lumière des concepts, à les appliquer à des domaines négligés ou méprisés à son époque. Ce travail n’a pas été sans défauts ni limites diverses mais il n'a pas mal vieilli, et il reste sur bien des points indépassé.

Freud a aussi eu une importance historique de premier plan : son travail de pionnier a eu un impact décisif sur ce qu’est la psychologie (le fait psychologique, ses causes et ses effets), sur la nosographie des troubles mentaux, sur les rapports du patient et du psychothérapeute, sur la structure et le développement de la personnalité, sur les conflits intrapsychiques, leurs origines internes, pulsionnelles et leurs origines sociales et familiales, etc. Impact qui reste définitivement inscrit dans le champ des sciences humaines que ce soit même si l'approche contemporaine est largement dominée par le positivisme.

Tout au long de sa vie de chercheur et de psychanalyste, et après sa mort, des critiques variées ont de tout temps été émises contre Freud et ses théories (cf. la partie Critique de l’article Psychanalyse).

Certaines de ces critiques, par leur manque évident de pertinence, ont sans doute, paradoxalement, contribué à renforcer le travail de Freud (par exemple les critiques puritanistes et pudibondes, effarouchées par l'importance donnée à la sexualité). D'autres cependant pensent pouvoir remettre en question la véracité des études freudiennes et certaines mettent même en doute l'intégrité du père de la psychanalyse (cf. Le Livre noir de la psychanalyse). Ils s'appuyent entre autres sur des études de la correspondance avec Fliess et des informations pour certaines sujettes à caution.

Inconscient individuel et collectif

L'apport de à Freud sur l'inconscient est indéniable, même si cette notion était déjà présente par exemple dans l'œuvre Leibnitz au XVIIe siècle. C'est la mise en théorie de cette découverte qui en fait l'originalité et la force.

On reproche à Freud de s'être cantonné à l'inconscient individuel, considérant l'individu comme sujet, et accordant de ce fait peut-être trop d'importance à la sexualité. La dimension collective de l'inconscient n'a pas été abordée par Freud. Ce sera Carl Gustav Jung (1875-1961), psychanalyste suisse, qui , rompant avec la théorie freudienne, abordera la dimension sociale de l'inconscient, que l'on peut qualifier d'inconscient collectif.

Œuvres majeures

- Résultats, idées, problèmes Tome1 (1890-1920)

- Résultats, idées problèmes Tome 2 (1921-1938)

- Études sur l'hystérie (en collaboration avec Joseph Breuer) (1895)

- L'interprétation des rêves (1899)

- Sur le rêve (1900)

- Psychopathologie de la vie quotidienne (1904)

- Trois essais sur la théorie sexuelle (1905)

- Cinq leçons sur la psychanalyse, (1909)

- Totem et Tabou (1913)

- Le Moïse de Michel-Ange (1914)

- Métapsychologie (1915)

- Introduction à la psychanalyse (1917)

- Au-delà du principe de plaisir (1920)

- Le Moi et le Ça (1923)

- L'avenir d'une illusion (1927)

- Malaise dans la civilisation (1929)

- Nouvelles conférences sur la psychanalyse (1932)

- Moïse et le monothéisme (1939)

Voir aussi

Liens internes

- Conscience

- Inconscient

- Inconscient collectif et les théories de Carl Gustav Jung (1875-1961) sur ce sujet.

- Le Livre noir de la psychanalyse

Liens externes

- Expression Libre : Vous pourrez trouver dans la section Bibliothèque les ebooks gratuits suivants :

-

- Freud - Cinq leçons sur la psychanalyse

- Freud - Psychopathologie de la vie quotidienne

http://groups.msn.com/Freudparlestextes/_whatsnew.msnw

Bibliographie

- "La vie et l'œuvre de Sigmund Freud", Ernest Jones, PUF 3 tomes

- Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France. – Paris : Éditions du Seuil.

- D. Lagache, , la Psychanalyse. – Paris : Que sais-je n° 660.

- D. Boorstin, les Découvreurs. – Paris : Robert Laffont, 1986.

- J. Bénesteau, Mensonges freudiens. – Sprimont : Pierre Mardaga, 2002. Lauréat du Prix de la société française d'histoire de la médecine ; présentation et extraits consultable (mais non copiable) : [1] et [2].

- Brigitte Labbé et Michel Puech, Freud (illustrations de Jean-Pierre Joblin). – Toulouse : Milan jeunesse, coll. « De vie en vie » n° 15, 2005. – 58 p., 18 cm. – ISBN 2-7459-1633-5. – [ouvrage pour la jeunesse].

Études

- "Naissance du psychanalyste; de Mesmer à Freud", Léon Chertok et Raymond de Saussure, Payot, 1973

- "Introduction à l'épistémologie freudienne", Paul-Laurent Assoun, Payot, 1981

- De l'interprétation, Paul Ricœur

- "Freud l'écrivain" Patrick J. Mahony, éd Belle Lettres, 1982

- "Freud et la tradition mystique juive" David Bakan Payot 1977

- "Freud et l'occultisme", Christian Moreau, Privat 1976

- Freud, Octave Mannoni. (ISBN 2020529270)

- Le livre noir de la psychanalyse : Vivre, penser et aller mieux sans Freud, collectif (dir. Catherine Meyer), les Arènes, 2005 (coll. Documents). ISBN 2912485886

- Mensonges freudiens : Histoire d'une désinformation séculaire, Jacques Bénesteau, Pierre Mardaga Editeur 2002 (coll. Psychologie et sciences humaines ). ISBN 2870098146

- Haynal, A., Falzeder, E. & Roazen, P. (2005). Dans les secrets de la psychanalyse, PUF, Paris.

Films

- "Freud, passions secrètes", de John Huston USA 1962

Citations et ressources en ligne

- « Le Moi (...) n'est seulement pas maître dans sa propre maison. » (Introduction à la psychanalyse)

- « L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. » (Science des rêves)

- Citations et biographie de Freud

- À propos de Freud : Scène primitive, travail d'accouchement et naissance de la psychanalyse.