- Fucking Second Life

- Destricted

- Les pratiques sexuelles en France : entretien avec Alain Giami (Inserm)

- Tour du monde du cinéma porno : l'intégrale

- L'orgasme permanent, c'est une maladie

- La mini-révolution des jouets sexuels

- Les James Bond Girls : l'idéal fait Eve

- La drague en politique

- Richesse et pauvreté au pays des sextoys

- Richard Kern & Natacha Merritt

- Planète sexe : Tourismes sexuels, marchandisation et déshumanisation des corps

- Définition du pétasse

- Typologies du pétasse

- Quizz : êtes-vous un homme-pétasse ?

- Bientôt sur Flu

Le sexe, de 18 à 69 ans ? Tandis que paraisssait en mars 2007 la 3e grande enquête sur le comportement sexuel des Français, nous avons voulu en savoir plus sur la façon dont étaient menées ces études... et leurs résultats. Décryptage avec Alain Giami, directeur de recherches à l'Inserm.

- Lire aussi : La 3e enquête sur le comportement sexuel des français sur le blog Sexe, Love

En

mars 2007, une étude commanditée par l'Institut National de la Santé et

de la Recherche Médicale (Inserm) et l'Institut national des études

démographiques (Ined) rendaient ces premiers résultats sous la forme

d'un communiqué (Voir la news 3e enquête sur le comportement sexuel des français

sur le blog Sexe, Love). De quoi s'agit-il ? Plus de 12 000 individus

des deux sexes, âgées de 18 à 69, ont répondu en 2004-2005 à une série

de questions relatives à leurs comportements sexuels. Les précédentes

grandes enquêtes françaises remontaient à 1992 (ACSF : Analyse des Comportements Sexuels en France,

Spira, Bajos et al.) et 1970 (Rapport Simon et al.). Ces résultats non

encore totalement analysés à ce jour ou du moins clairement rendus

publics, seront compilés et proposés au public aux Editions de la

Découverte en décembre 2007.

En

mars 2007, une étude commanditée par l'Institut National de la Santé et

de la Recherche Médicale (Inserm) et l'Institut national des études

démographiques (Ined) rendaient ces premiers résultats sous la forme

d'un communiqué (Voir la news 3e enquête sur le comportement sexuel des français

sur le blog Sexe, Love). De quoi s'agit-il ? Plus de 12 000 individus

des deux sexes, âgées de 18 à 69, ont répondu en 2004-2005 à une série

de questions relatives à leurs comportements sexuels. Les précédentes

grandes enquêtes françaises remontaient à 1992 (ACSF : Analyse des Comportements Sexuels en France,

Spira, Bajos et al.) et 1970 (Rapport Simon et al.). Ces résultats non

encore totalement analysés à ce jour ou du moins clairement rendus

publics, seront compilés et proposés au public aux Editions de la

Découverte en décembre 2007.

Nous avons contacté le professeur Alain Giami, psychosociologue et directeur de recherches à l'Inserm, qui participa à la grande enquête de 1992 et qui a bien voulu commenter ces premiers résultats (sous toutes réserves) de ce que l'on appellera sous peu « l'enquête Bajos-Bozon » (du nom des deux directeurs d'étude).

Une enquête marquée par un discours féministe ?

Le premier point qui retient l'attention c'est premièrement de

constater que sur les 14 noms de chercheurs membres du comité directeur

de l'enquête (voir Annexe *), on trouve 10 femmes. Le comité directeur

ne se défend même pas d'une quelconque influence « sexiste » sur les

présupposés de l'enquête qui fut menée essentiellement par téléphone

suivant un protocole pour lequel « les enquêteurs ont tous été formés aux enjeux scientifiques et éthiques de

cette recherche par les chercheurs de l'équipe eux-mêmes » (p. 8).

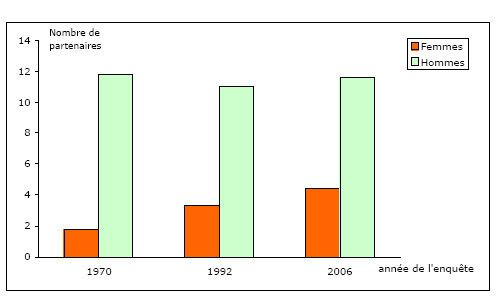

Or, sans que le syntagme soit employé, certains résultats tendent à

montrer une caricature de « domination masculine » : les femmes

auraient deux fois moins de partenaires que les hommes dans leur vie

sexuelle par exemple.

[Graphique 2 : Nombre moyen de partenaires dans la vie en 1970 en 1992 et en 2006. Source : étude CSF, mars 2007]

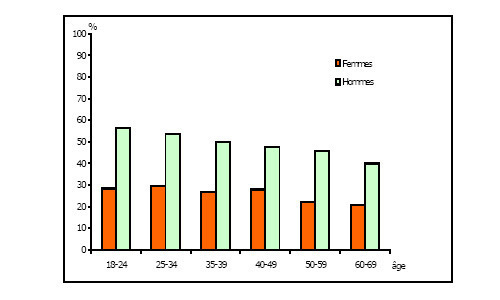

Autre

résultat « cliché » : en moyenne, 45% des hommes déclarent « que l'on

peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer » contre

25% pour les femmes. Etc. « Ces réponses simplificatrices, réductrices

constatent Alain Giami, masquent des choses plus complexes que les

chiffres ne rendent pas. Ainsi, en 1992, nous avions constatés que si

les femmes ont effectivement besoin d'être amoureuse pour envisager

certains actes sexuels, l'homme lui à tendance à devenir amoureux si la

relation s'établit dans la durée. A l'inverse, chez la femme, avec le

temps, le sentiment amoureux s'épuiserait. »

[Graphique 13 : Graphique 13 : On peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer (% d'accord)]

L'une des trois hypothèses de travail de cette enquête s'organise d'ailleurs autour des « éléments qui structurent les rapports entre hommes et femmes, en particulier tout ce qui construit une différence de pouvoir entre eux, contribuent à établir un style d'interaction sexuelle et un contexte de gestion du risque et de la prévention, qui ne place pas les partenaires à égalité. »

Qui parle ici ?

Michel Bozon est connu pour avoir travaillé aux côtés de Pierre

Bourdieu et Françoise Héritier. La présence dans le comité de soutien

de l'anthropologue Maurice Godelier (président du conseil scientifique)

confirme que cette enquête est bien inscrite dans la lignée des Hautes

Etudes en Science sociales, marquées par le structuralisme des années

1960-70 et ce que l'on appelle parfois un peu vite la « French Theory

», cependant qu'elle contrebalance son héritage (les directeurs du CSF

avaient 25 ans dans les années 1970) par une approche très Gender

Studies : l'étude sur l'homosexualité féminine est ici fouillée.

Les écarts et les moyennes

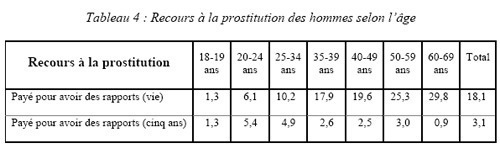

Alain Giami précise que « les résultats sont nécessairement tirés vers

les médianes et les moyennes, réduisant l'espace de visibilité pour les

écarts, c'est-à-dire les pratiques exceptionnelles, expérimentales mais aussi atypiques comme ces individus qui n'ont aucune vie sexuelle. A titre d'exemple, aucune donnée a priori

sur le recours à la prostitution par les femmes. Des études

britanniques sont invoquées, celle de 2000 par exemple, mais celle-ci

ne révélait-elle pas qu'un petit nombre de femmes avouaient avoir eu

recours à des prostitués. « Cette façon de présenter les chiffres sous

forme de tableau peut conduire à des réflexions suspectes : ainsi le

communiqué mentionne en sous-titre que chez les hommes « le

recours à la prostitution ne diminue pas » : ici, c'est le « encore »

induit, sous-jacent, qui peut devenir suspect, c'est la formulation

négative du verbe. Que cherche-t-on à dire ?

[Tableau 4 : Recours à la prostitution des hommes selon l'âge]

Par ailleurs, il nous manque une analyse fouillée de ce type de rapport : où classer les rencontres payantes sur internet par exemple ? Un individu qui se masturbe après avoir payé un accès à un striptease sur écran ? Il y a bien des travailleuses et des travailleurs sexuels qui entrent en jeu ici, et n'est-on pas dans une forme de prostitution ? D'autre part, ce type de rapport sexuel, la masturbation provoquée par une forme de pornographie en ligne, est-elle comptable dans le cadre d'une enquête de ce type ? On voit bien que non. Donc ce qui est comptable c'est l'acte sexuel avec rencontre de deux corps, avec contact, parce présentant des risque de contamination.

[illustration 'A la une' : extraits de la série de portraits No look, 2006-2007 du photographe Jean-Paul Four].

* L'équipe du CSF est composée de : Nathalie Bajos (INSERM, INED U569) et Michel Bozon (INED), responsables scientifiques ; Nathalie Beltzer (ORS Ile de France), coordinatrice ; Armelle Andro (Université Paris I), Michelle Ferrand (CNRS-IRESCO), Laurent Toulemon (INED), Henri Leridon (INSERM, INED U569), Sharman Levinson (INSERM, INED U569, université d'Angers), Anne Laporte (SAMU social), JosianeWarszawski (INSERM, INED U569, AP-HP), Charlotte Le Van (Université de Caen)

- La 3e enquête sur le comportement sexuel des français sur le blog Sexe, Love

Sur le web :

- L'article La Banalité sexuelle du professeur Alain Giami (Inserm)

- Sur le même sujet : dossier La Sexualité des Français mise à nu sur Doctissimo.fr

L'abécédaire

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afficher les personnalités par :naissance / nationalité / métier

- qui aura le c...oeur de vanessa?

- J AI TROUVE L AMOUR SUR CE PUTAIN DE FORUM...

- LE PLANET

- plein de bonnes posistions

- Sex On The Beach : le bar sexy du forum se...

Links / Partenaires

Sur Ados : les fans de tchatche

aiment Desperate Housewives, Heroes sur TF1, la Nouvelle Star , Lost Saison 3 et Prison Break | Oldies : Fluctuat.com, studioflu, Agence Hybride, Editions Hybrides | Sur Momes : anniversaire, fête des mères, comptines et coloriages | Sur Doctissimo : conseils beauté , maquillage, minceur , coiffure | Sur Gnomz : Créer sa bande dessinée