Lecteurs ou contributeurs, répondez à cette enquête sur les usages de Wikipédia : participez !

Parfum

Un parfum est une odeur

ou plus souvent une composition odorante plus ou moins persistante

naturellement émise par une plante, un animal, un champignon, un

environnement.

Dans la nature, les parfums sont souvent des messages chimiques et biochimiques, et notamment des phéromones ou phytohormones.

Il peut aussi s'agir de l'émanation d'une substance naturelle (un extrait de fleur par exemple) ou créée ou recréée à partir de différents arômes, solvants et fixatifs destinés à un usage cosmétique ou à parfumer des objets, des animaux ou l'air intérieur. Il est alors généralement fabriqué à partir d'essences végétales et/ou de molécules synthétiques. L’usage de parfums par l'Homme est très ancien, remontant à la plus haute Antiquité.

La notion de parfum désigne aujourd'hui le plus souvent une

composition olfactive particulière, fortement concentrée, proposée

conditionnée et à forte concentration olfactive par différentes marques de parfums (Guerlain, Chanel, Estée Lauder…) : on dit aussi extrait. La personne qui crée un parfum est appelée parfumeur, ou plus familèrement nez et cette activité est la parfumerie.

Dans ce domaine (parfumerie/cosmétique), par abus de langage, « parfum » est aussi utilisé aujourd’hui pour désigner une eau de toilette, une eau de parfum ou une eau de Cologne.

Étymologie[modifier]

Le mot parfum viendrait de l’expression per fume, qui signifie « par la fumée », probablement suite aux usages traditionnels et anciens de fumigations sacrées, médicinales ou rituelles (par exemple d'encens ou de différentes substances végétales).

Le mot parfum est apparu tardivement dans la langue française (aucune mention avant 1528). Dérivé du verbe fumer, il a d’abord évoqué des substances odoriférantes qui se brûlaient avant de prendre son sens actuel au XVIIe siècle.

Les arômes et parfums dans la nature[modifier]

Dans le monde animal, le système olfactif joue un rôle majeur chez de nombreux animaux, interagissant fortement avec la communication hormonale ; La reconnaissance entre espèces et individus (« mâle - femelle », « mère - petits »), les mécanismes de la reproduction et certaines interactions sociales (relations hiérarchiques et de dominance) en dépendent souvent.

Dans le monde végétal, des molécules odorantes (attirantes et/ou repoussantes, phytohormones) jouent également un rôle majeur.

En particulier des interactions écologiques fortes avec les pollinisateurs (abeilles, papillons, syrphes, etc.) sont en partie dépendantes des fragrances florales ; Le parfum floral et l'amertume et le caractère sucré du nectar - par un dosage équilibré des substances attirantes et repoussantes - garantissent aux plantes une reproduction optimale. La fragrance d'une fleur, notamment pour celles qui se font polliniser de nuit (chèvrefeuille par exemple) a un double rôle : attirer et guider les pollinisateurs qui sont récompensés par du nectar et du pollen.

La plante émet aussi des composants qui rendent le nectar assez amer

pour que l'insecte n'en prélève pas trop ou pour éloigner des

consommateurs de nectar qui ne seraient pas aptes à féconder cette

espèce.

La plante émet aussi des substances protectrices pour sa fleur et pour

les organes de cette fleur (ce sont des composés insecticides et

fongicides toxiques tels que la nicotine chez le tabac. On a ainsi montré que des plants de tabac sauvage (Nicotiana attenuata) génétiquement modifiés pour ne pas produire de nicotine et/ou de benzalacétone (parfum qui contribue à l'odeur du cacao, du jasmin et de la fraise) sont nettement moins bien fécondées et produisent jusqu'à 5 fois moins de graines. [1],[2],[3].

Historique du parfum utilisé par l'Homme[modifier]

De nombreuses tablettes cunéiformes nous montrent que l’usage et le commerce du parfum étaient connus dès les Sumériens. Tous les peuples antiques en ont fait une grosse consommation, notamment les Égyptiens (Alexandrie possédait d’importantes fabriques). Même s’il a eu aussi un usage profane, il était surtout utilisé lors de pratiques religieuses (offrandes aux dieux, embaumement des corps). Les techniques de production étaient rudimentaires, et le resteront jusqu’à la fin du Moyen Âge : les produits étaient broyés, pilés, bouillis, imprégnés de matières grasses, et on utilisait surtout des écorces, des résines, des racines ou des matières animales servant de base (ex : musc) ou de fixateurs. Un des parfums les plus utilisés a été l’encens, produit d’abord à Oman, et qui a largement contribué à la création des royaumes d’Arabie. À titre d’exemple, l’encens est cité 118 fois dans la Bible, dont 113 dans l’Ancien Testament. Sont également cités à diverses reprises le cinnamome, l’acanthe, la myrrhe, le nard, l’aloès, le safran ou le roseau odorant.

Le commerce du parfum a également fait la prospérité des villes phéniciennes et grecques. C’est le cas notamment de Chypre, où de nouveaux parfums ont été mis à la mode, utilisant les fleurs (rose, iris, lys, jasmin), ou encore de Corinthe, qui passe pour la cité ayant commercialisé les flacons de parfum (aryballes et alabastres).

Les Romains ont continué à utiliser les parfums, mais on ne leur doit guère d’innovations, sinon le remplacement de la terre cuite par le verre pour la confection des flacons.

Le Moyen Âge chrétien ne semble guère avoir fait usage des parfums, sinon sous forme de couronne de fleurs et lors de cérémonies religieuses. Cependant, après les croisades, la consommation semble en augmenter, en particulier sous forme de boules de savon et d’eau de rose.

Le grand bouleversement se produit à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, avec deux innovations : d’une part le perfectionnement de l’alambic, avec un système de refroidissement facilitant la distillation ; de l’autre la découverte de l’alcool éthylique, permettant de donner au parfum un support autre que des huiles ou des graisses. Le premier alcoolat célèbre est l’Eau de la Reine de Hongrie (XIVe siècle), préparation à base de romarin et d’essence de térébenthine.

Le parfum acquiert alors ses lettres de noblesse en Occident. On l’utilise notamment pour parfumer les vêtements, en particulier les gants, le métier de parfumeur étant alors associé à celui de gantier. La ville de Grasse devient la capitale du parfum, on y met au point de nouvelles techniques permettant de mieux recueillir l’essence des fleurs fragiles. Au XVIIIe siècle, on parfume tout, depuis le corps jusqu’aux vêtements et aux divers accessoires, notamment les cuirs. Mais il faudra attendre encore un siècle pour voir apparaître le vaporisateur.

La dernière révolution a lieu à la fin du XIXe siècle, avec l’essor industriel et publicitaire dont les conséquences sont considérables : conditionnement fabriqué en série, apparition des grands magasins et surtout arrivée des premiers produits de synthèse, liés au développement de la chimie organique.

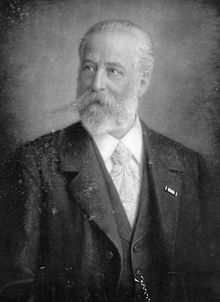

C’est Aimé Guerlain, fils du parfumeur qui avait ouvert un magasin à Paris en 1828, qui crée le premier parfum à éléments de synthèse en 1889. Il contient alors de la vanilline et de la coumarine. La parfumerie moderne est née.

Principales matières utilisées[modifier]

Voir aussi la liste des plantes à cosmétique et à parfum.

Matières premières végétales[modifier]

- Fleurs : les plus nobles sont sans doute la rose et le jasmin, auxquels on ajoutera la tubéreuse et l’iris, tout en sachant que le parfum de ce dernier n’est pas fourni par la fleur, mais par le rhizome. Les autres fleurs les plus utilisées sont la violette (dont on prend surtout les feuilles), la fleur d’oranger (ou néroli), le mimosa, les narcisses et bien sûr la lavande, sans oublier l’ylang-ylang (ou ilang-ilang), fleur originaire des îles de l’océan Indien. La mode de ces fleurs varie selon les époques. Leurs essences sont aujourd’hui le plus souvent reconstituées plus ou moins bien, par des mélanges de molécules aromatiques synthétiques, ce qui en diminue largement le prix.

- Fruits : pour l’essentiel, les fruits utilisés en parfumerie sont des agrumes. Ils constituent une famille olfactive appelée hespéridés, très présente dans les eaux de Cologne. On y trouve les diverses variétés de citrons et d’oranges, notamment la limette et la bergamote. Les autres fruits sont le plus souvent des produits de synthèse, le plus fréquemment utilisé étant la vanille.

- Autres matières végétales : elles sont nombreuses, depuis les arbres jusqu’aux herbes les plus modestes. Dans un arbre ou un arbuste, on peut utiliser l’écorce ou le bois (cannelle, santal, cèdre, bouleau, gaïac), ou encore la résine (encens, myrrhe, benjoin, labdanum), voire les mousses qui se développent sur son écorce (mousse du chêne). Pour les plantes, on les prend telles quelles (romarin), ou bien on préfère leurs feuilles (patchouli, verveine), leurs racines (vétiver, gingembre) ou leurs graines (cardamome, coriandre, fève tonka).

Matières premières animales[modifier]

Six essences animales sont utilisées dans la confection de parfums, le plus souvent aujourd’hui sous forme synthétique car des questions réglementaires ou d’éthique empêchent ou freinent leur emploi. Elles jouent le rôle de fixateurs et se rencontrent surtout dans les parfums masculins, du moins pour les trois premières.

- Le musc, sécrétion produite par un cervidé mâle appelé chevrotin porte-musc. Le musc est produit par le chevrotin du Tibet pour attirer la femelle (c’est une substance qui peut être sentie à plus de 1 km aux alentours). Pour protéger l’espèce, la chasse a été interdite et l’exportation de musc est sévèrement réglementée : autrefois il fallait tuer le chevrotin pour récupérer ses glandes et désormais les muscs de synthèse sont beaucoup moins chers.

- Le castoréum, excrétion sébacée du castor. Le castoréum est issu des glandes situées entre l’anus et les parties génitales du castor du Canada (mâle et femelle). Cette substance est un produit huileux qui sert à imperméabiliser la fourrure du castor.

- La civette, sécrétion de l’animal du même nom. Le produit recherché s’obtient par curetage des glandes situées sous la queue de l’animal.

- L’ambre gris, calcul intestinal issu du cachalot, qui erre sur les flots pendant de long mois avant d’être recueilli sur les plages des océans indien ou pacifique, le plus souvent.

- La cire d’abeille, sécrétion produite par les abeilles dans la ruche, on l’extrait sous forme d’absolue (produit final) au moyen de solvants volatils produisant une concrète qui, lavée à l’alcool, donne l’absolue de cire d’abeille ou absolue de brèche d’abeille.

- L’hyraceum est produite par le Daman du Cap (procavia capensis), un petit mammifère d’Afrique du Sud ayant l’apparence d’un gros rongeur. L’hyraceum est de l’urine riche en phéromones déposées par les membres d’une colonie, toujours au même endroit. Après plusieurs siècles de vieillissement, l’urine est pétrifiée. Elle prend alors la forme d’une pierre d’un brun sombre. Ce produit est alors traité sous forme de teinture, ou par dissolution dans des solvants comme l’alcool. L’hyraceum est utilisé en parfumerie et en médecine traditionnelle.

Matières premières synthétiques[modifier]

L’essor de la chimie au milieu et à la fin du XIXe siècle a profondément modifié la parfumerie et ses techniques de fabrication. La synthèse a notamment permis aux parfumeurs d’accéder à de nombreuses matières premières qui n’existent pas à l’état naturel. Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, la chimie joue un rôle de plus en plus important en parfumerie. Certains composés naturels très chers ou très difficiles à se procurer (c’est le cas par exemple des essences animales) ont été remplacés par des produits synthétiques. Cette évolution a permis de faire que le parfum ne soit pas un produit inabordable, notamment grâce à l’apparition de nouvelles maisons (Guerlain, Piguet, Coty) à la même époque. Les composés synthétiques permettent aussi dans certains cas de préserver la flore (déforestation, plantes en voie de disparition…) et la faune (les muscs synthétiques préservent les animaux tels civette ou bouquetin à musc).

Vers 1830, en France, des chimistes (et non des parfumeurs) ont mis au point pour la première fois des techniques permettant la synthèse de molécules odorantes. De nos jours, ces molécules synthétiques représentent 98 % de la totalité des substances utilisées en parfumerie. Ce pourcentage s’explique du fait que la synthèse représente de nombreux avantages. Tout d’abord, certaines odeurs comme celles du muguet ou du lilas n’avaient jamais pu être extraites bien que le parfum qu’elles dégageaient fût plus que prometteur. Désormais, grâce aux progrès dans le domaine de la chimie organique leur synthèse est possible. D’autre part, le coût de fabrication des essences végétales, les quantités de fleurs et les difficultés d’approvisionnement liées aux conditions climatiques ou économiques ont rendu obligatoire le recours aux molécules de synthèse. De même pour les fragrances issues des sécrétions produites par les animaux : depuis l’apparition de leurs équivalents synthétiques, les matières premières animales ne sont quasiment plus utilisées pour des raisons évidentes de protection des animaux (à noter qu’elles ne sont cependant pas interdites). Les parfums synthétiques ont donc des avantages économiques (puisque avant les années 1900 les parfums n’étaient accessibles qu’aux classes aisées), mais également écologiques. Mais en plus de copier la structure chimique des molécules existantes dans la nature, elle permet d’enrichir la palette des parfumeurs avec des odeurs totalement inédites et souvent à l’origine de succès commerciaux. Effectivement, autrefois, les créateurs en parfumerie avaient à leur disposition seulement 300 odeurs différentes alors qu’aujourd’hui, ils en possèdent plus de 4 000 pour composer leurs fragrances et ce chiffre ne cesse d’augmenter !

Pour réaliser la synthèse d’une substance, il faut tout d’abord chercher les composants (molécules) de l’odeur à reproduire en employant des techniques sophistiquées d’analyse telles que le head space. Une fois que les molécules ont été identifiées et isolées, on peut les reproduire en laboratoire. Deux possibilités s’offrent aux chimistes : l’hémisynthèse ou la synthèse. L’hémisynthèse est une technique qui permet de réaliser une synthèse à partir d’une molécule naturelle, tirée d’une essence végétale, déjà très proche de celle qu’on recherche et qui subira seulement quelques transformations : elle deviendra ainsi totalement identique à celle désirée. Par exemple pour la vanille, l’espèce odorante majoritaire appelée principe actif, est la vanilline. Elle n’est présente qu’à 2 % dans les gousses : son extraction ne suffirait donc pas à couvrir les besoins mondiaux. C’est pourquoi on a décidé de réaliser la synthèse de la vanilline à partir de la lignine, un sous produit de la fabrication du papier, on obtient ainsi une molécule identique mais 300 fois moins chère. La synthèse totale, elle, recrée les corps à partir d’une matière fossile issue de la pétrochimie (alcool, benzène, acides, etc.) comme par exemple les réactions d’estérification) qui correspondent à l’action d’un acide sur un alcool. Une synthèse nécessite parfois toute une série de réactions chimiques (estérification, cyclisation : rendre une molécule linéaire cyclique, hydrogénation, etc.). Plus il y a d’étapes, plus le produit final coûtera cher.

Le grand retour des matières premières naturelles[modifier]

Depuis 2008, nous assistons au grand retour des matières premières naturelles dans la composition des parfums. La grande tendance du naturel et du biologique, la peur des effets nocifs des produits chimiques et de synthèses (cancers, stérilité ...), un retour pour l'authentique poussent les maisons de parfum à formuler avec des essences naturelles et réelles de fleurs, plantes, de bois .... ainsi, une nouvelle famille olfactive est née : les parfums biologiques et naturels - 100% d'origine naturelle, ils sont aujourd'hui le nouveau terrain de nouvelles créations aux odeurs pures et nouvelles. La maison de parfums parisienne Honoré des Prés est aujourd'hui la marque "précurseur" avec des créations signées par l'un des plus grands parfumeurs de notre époque Olivia Giacobetti. D'autres marques arrivent sur le marché (France , Etats Unis) et proposent des eaux biologiques comme Nuxe, l'Artisan Parfumeur, Jo Wood ... L'avenir de la parfumerie semble être tourné vers plus de naturalité.

Maisons de composition de parfum[modifier]

Si les marques imaginent et lancent de nombreux parfums, dans la plupart des cas ce ne sont pas elles qui formulent ces parfums. Ainsi des créations comme Le Mâle de Jean Paul Gaultier, ck one de Calvin Klein, J’Adore de Dior ou Flower by Kenzo ont été formulées par des parfumeurs. Les parfumeurs travaillent le plus souvent dans des maisons de composition, telles Firmenich, IFF, Givaudan, Takasago, Symrise, Robertet, Mane… Certains parfumeurs travaillent toutefois exclusivement pour une marque de parfums , ayant leur propre laboratoire intégré (notamment Guerlain, Chanel, Hermès, Jean Patou, Jean-François Latty pour Téo Cabanel). On utilise alors l’expression : parfumeurs maison.

Techniques de fabrication[modifier]

On appelle extraction le processus qui permet de transformer en essence une matière première. Les exemples ci-dessous concernent les formes traditionnelles d’extraction, et ne tiennent pas compte des méthodes chimiques utilisées actuellement.

- L’expression : pratiquée uniquement avec les agrumes, elle permet par simple pression d’extraire l’essence contenue dans l’écorce des fruits. L’opération est aujourd’hui accomplie grâce à des centrifugeuses.

- La distillation à la vapeur d’eau : la matière première récoltée est disposée dans un alambic, avec de l’eau qu’on porte à ébullition. La vapeur d’eau transporte l’essence dans un condensateur, puis dans un séparateur.

- La rectification : les essences obtenues par distillation sont parfois purifiées par rectification sous vide, procédé à basse température plus respectueuse des matières fragiles.

- L’enfleurage à chaud : utilisé avec des pétales de fleurs pas trop fragiles (rose, narcisse), il consiste à les plonger dans un bain de graisse animale que l’on fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les fleurs ont donné toute leur essence, elles sont jetées et remplacées par d’autres, jusqu’à obtention d’une graisse suffisamment saturée. La graisse est ensuite lavée avec de l’alcool, jusqu’à obtention de l’essence dite absolue.

- L’enfleurage à froid : utilisé lorsque les fleurs sont trop fragiles (jasmin, tubéreuse). Le principe est le même que pour l’enfleurage à chaud, mais les pétales sont disposés sur des tiroirs remplis de graisse froide. L’enfleurage n’est plus pratiqué aujourd’hui de cette façon.

- L’extraction par solvants : se fait à l’aide de solvants volatils (éther de pétrole, hexane, benzène, ce dernier n’étant plus utilisé aujourd’hui) suivi en général par une extraction à l’éthanol.

- La macération : pratiquée pour obtenir les essences animales, elle consiste à laisser macérer la matière première dans de l’alcool.

Une fois les diverses essences obtenues, c’est au parfumeur qu’il conviendra de les mélanger, par de savants dosages dont lui seul a le secret. Le parfumeur utilise pour cela un orgue à parfums, boîtier ou étagère en forme d’orgue contenant une sélection des extraits à mélanger. Puis le parfum obtenu sera mêlé à un excipient, en principe de l’alcool, mais également de l’eau et d’autres solvants avec une concentration plus ou moins forte selon le produit que l’on veut obtenir.

Familles olfactives[modifier]

Les parfums sont traditionnellement classés en sept grandes familles olfactives, dont les noms peuvent varier selon les modes :

- Les floraux sont élaborés autour d’une ou plusieurs senteurs florales. Lorsqu’une impression olfactive est fondée sur une seule fleur, on parle de soliflores (c’est le cas de Diorissimo avec le muguet). Dans cette famille , on compte plusieurs sous-familles comme les floraux-fruités (la plus productive en matière de lancements parfumés, les floraux-boisés, les floraux-verts...

- Les boisés désignent des parfums dominés par des notes boisées telles le vétiver, le cèdre, le santal, le patchouli…

- Les orientaux, ou ambrés, sont dominés par un mélange de vanille, de notes de baumes et de résines telles la fève tonka, la coumarine ou l’opopanax, auxquelles se mêlent des notes de bois, d'épices ou de fleurs. Cette famille olfactive doit son nom à Ambre Antique, créé en 1908, par François Coty. C'est une famille très large, représentée aussi bien chez les femmes que chez les hommes. La famille orientale comprend plusieurs sous-familles : les orientaux boisés (Allure et Allure pour Homme de Chanel), les orientaux-vanillés (Shalimar, L de Lolita Lempicka), les orientaux-floraux (L'Instant de Guerlain, Flower by Kenzo), les orientaux-épicés (Opium d'Yves Saint Laurent), les orientaux-gourmands (Angel)...

- Les hespéridés sont construits à base de zestes d’agrumes, et constituent en principe la dominante des eaux de Cologne.

- Les fougères sont construites sur une alliance de lavande, notes aromatiques, géranium, vétiver, coumarine, mousse de chêne. Elles sont à la base de nombreuses eaux de toilette masculines. Jicky, une des seules vraies fougères au féminin est créé en 1889 par Guerlain. Pour un Homme, créé par Caron en 1934, reste aujourd’hui un des parfums fougère les plus emblématiques.

- Les chyprés (ou chypres) forment une famille née après la création du parfum Chypre en 1917 de François Coty. Ce sont des parfums initialement construits sur un accord bergamote notes fleuries (rose, jasmin…) et évoluant vers un fond boisé / mousse (mousse de chêne-patchouli) -labdanum.

- Les cuirs sont des créations olfactives rappelant l'odeur du cuir tanné. On a souvent coutume de classer cette famille, très petite en termes de lancements, dans la famille chypre. Très typés, les parfums cuirs sont généralement portés indiféremment par des hommes ou des femmes. Pour reproduire l'odeur du cuir, on utilise des notes pyrogénées comme le bouleau, l'Isobutyl quinoléine (molécule de synthèse à odeur cuirée puissante et légèrement verte) ainsi que d'autres composants comme les notes animales, le ciste labdanum, les accords tabac ou miel... Exemples de cuirs célèbres : Bel Ami d'Hermès, Cuir de Russie de Chanel, Cuir de Russie de L.T. Piver, Bandit de Piguet, Tabac Blond de Caron.

Description d'un parfum[modifier]

Il est impossible de décrire un parfum en faisant la liste de ses composants, d’une part parce que ceux-ci sont souvent très nombreux, de l’autre parce que le parfumeur (malgré certaines pressions de l’Union européenne) n’est pas tenu de communiquer cette liste au public. Par contre, il est possible de classer un parfum selon sa famille olfactive, et de le décrire en fonction des notes qui apparaissent lors de son utilisation. Ces notes olfactives se différencient en notes de tête (celles qui sont liées à la première impression olfactive et sont les plus volatiles), notes de cœur (celles qui constituent le cœur du parfum et demeurent pendant plusieurs heures), et enfin notes de fond (celles qui persistent longtemps après que le parfum ait été vaporisé et qui peuvent rester des mois sur un vêtement).

À titre d’exemple, voici la description du parfum Coco de Chanel (source : http://senteurs.free.fr) :

- Famille : semi-ambré fleuri.

- Tête : bergamote, vert.

- Cœur : jasmin, rose, fleur d’oranger, pêche.

- Fond : frangipanier, vanille, baumes, opopanax, santal.

Classement par taux de concentration[modifier]

Il y a des parfums pour toutes les bourses, les prix variant en fonction de la réputation du produit, mais aussi selon le taux de concentration du parfum proprement dit dans l’excipient (alcool type éthanol, etc.) :

- Les eaux de solide (EdS) (lancé en 1994) sont dosées à environ 1 %.

- Les eaux légères, sur excipient aqueux, ne contiennent qu'un maximum de 4 % de concentré.

- Les eaux de Cologne (EdC) (lancé en 1709) sont dosées de 4 % à 6 %.

- Les eaux de toilette, (EdT) contiennent de 7 à 12 % de concentré.

- Les eaux de parfum, (EdP) beaucoup plus chères, atteignent un taux de concentration de 12 à 20 %.

- Les parfums ou extraits. À partir de 20 %, on entre dans le domaine des extraits. Le taux de concentration peut atteindre 40 % dans le cas de parfums particulièrement prestigieux. L’extrait n’est toutefois pas un assemblage pur de matières premières (formule brute utilisée par le parfumeur, aussi appelée concentré ou concrète ) puisqu’il contient également de l’alcool au même titre que l’eau de toilette ou de parfum.

- Les huiles essentielles : ce terme s’applique aux produits aromatiques et volatils purs extraits des végétaux uniquement ; il ne s’agit donc pas de parfum en tant que tel. Dans l’absolu, le terme d’huile essentielle désigne les composants chimiques non dilués dans l’excipient ; dans la pratique, le terme est souvent confondu, l’huile essentielle ne se trouvant quasiment jamais pure.

Il n'y a pas de différence entre eau de parfum et parfum de toilette, les deux termes définissant le même produit.

Le parfum de toilette est plutôt utilisé pour décrire un parfum plus concentré comme le veut sa famille olfactive.

Parfums et parfumeurs célèbres[modifier]

Historique[modifier]

Quelques parfumeurs ont marqué leur temps, et quelques fois l’histoire de la parfumerie :

En 1709, Jean Marie Farina fonde la maison de parfum, Farina gegenüber à Cologne qui est aujourd’hui la plus ancienne maison de parfum du monde. Il appelle son nouveau parfum Eau de Cologne en honneur de sa ville. Il rend Cologne célèbre dans le monde entier en tant que ville du parfum.

Autre acteurs majeurs dans l’histoire du parfum : les membres de la famille Guerlain, dont la dynastie commence avec Pierre-François Guerlain, qui ouvre une parfumerie à Paris en 1828. En 1853, la maison Guerlain crée l’Eau de l’Impératrice, et devient le premier fournisseur de Napoléon III. Mais la date la plus importante est sans doute 1889, année où Aimé Guerlain crée Jicky, considéré comme le premier grand parfum français, le premier alliant essences naturelles et essences de synthèse. S’ensuivra la création d’un parfum destiné aux hommes, Mouchoir de Monsieur (1904) composé par Jacques Guerlain à une époque où l’homme est encore très rétif au parfum.

Autre grand succès de Jacques Guerlain, Shalimar créé en (1925) souvent copié[réf. nécessaire].

Citons aussi un autre grand parfumeur « indépendant », François Coty, surtout connu pour Chypre (1917), un parfum d’une telle renommée qu’il donnera naissance à une famille olfactive. On doit à François Coty un certain nombre d’innovations dans le marketing : création d’une gamme de produits dérivés à partir d’un parfum (rouge à lèvres, poudre de riz…) ; création de flacons prestigieux produits par les maisons les plus célèbres, notamment Lalique.

Autrement, les génies de la parfumerie, également appelés « nez », demeurent bien moins connus que les parfums qu’ils ont créés. C’est à Ernest Beaux que l’on doit le n°5 de Chanel. Edmond Roudnitska a créé pour Dior Diorissimo et Eau Sauvage. Henri Alméras a composé pour Jean Patou Joy (1929), lancé à l’époque comme étant le parfum le plus cher du monde.

Si les parfumeurs les plus célèbres sont souvent des hommes, depuis quelques dizaines d’années, on voit apparaître des parfumeuses de renom, comme Sophia Grosjman (Trésor de Lancôme, Paris d'Yves Saint Laurent), Sophie Labbé (Organza de Givenchy, Emporio Armani Homme), Annick Menardo (Lolita Lempicka, Hypnose de Lancôme),Olivia Giacobetti, Françoise Caron (Eau d'Orange Verte d'Hermès, Apparition d'Ungaro), Isabelle Doyen (parfums Annick Goutal), Céline Ellena (parfums The Different Company)... Le métier de parfumeur au féminin n'est toutefois pas nouveau, une des femmes précurseurs étant Germaine Cellier (1909-1976), créatrice de parfums pour des marques comme Balmain ou Piguet.

Les parfumeurs ou nez[modifier]

C’est le surnom par lequel on désigne les créateurs de parfums. À l’origine, les parfumeurs étaient des artisans qui vivaient exclusivement de leur art, tels Jean Marie Farina, François Coty ou la famille Guerlain. Mais le XXe siècle a vu apparaître des parfums liés aux maisons de couture, dont le plus célèbre reste le N°5 de Chanel. Au fil du temps, les parfumeurs se sont effacés derrière des marques de plus en plus puissantes et sont devenus des prestataires au service de la griffe prestigieuse pour laquelle ils créent, mais à laquelle ils ne sont plus exclusivement attachés. Aujourd’hui et à de rares exceptions (Chanel, Guerlain, Patou, Hermès, Cartier ont tous les cinq leur propre « nez »), les parfumeurs sont salariés de groupes chimiques internationaux. Si les sociétés de parfumeurs étaient historiquement situées à Grasse comme le français Mane SA, les plus grandes d’entre elles sont aujourd’hui suisses comme les genevois Firmenich et Givaudan ou américains comme la société IFF. Quand une marque décide de lancer un nouveau parfum, les parfumeurs sont mis en compétition les uns contre les autres. Au final et après de multiples essais et tests auprès des consommateurs, un seul parfum sera finalement retenu et lancé sur le marché, portant le nom de la marque et non plus celui de son créateur.

Les groupes et leurs marques[modifier]

- Beauté Prestige International groupe Shiseido : Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier, Narciso Rodriguez, Serge Lutens

- Clarins : Azzaro, Clarins, Thierry Mugler

- Coty : Adidas, Calvin Klein, Céline Dion, Davidoff, Jennifer Lopez, Jil Sander, Joop !, Marc Jacobs, Pierre Cardin, Vivienne Westwood, Balenciaga

- Estée Lauder : Aramis, Clinique, Donna Karan, Lauder, Michael Kors, Missoni

- Inter Parfums : Burberry, Céline, Christian Lacroix, Lanvin, Paul Smith, ST Dupont

- L’Oréal : Giorgio Armani, Cacharel, Guy Laroche, Lancôme, Paloma Picasso, Ralph Lauren, Viktor & Rolf, Diesel, Harley Davidson, Daniel Hechter, Kookaï, Gloria Vanderbilt, Slava Zaïtsev, H pour homme, Minirus, Yue-Sai

- Le Club des Créateurs de Beauté (L’Oréal ) : Corinne Cobson, Michel Klein, Marina Marinof

- LVMH : Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo

- Pacific Corporation Europe : Castelbajac, Lolita Lempicka

- Procter & Gamble : Anna Sui, Beverly Hills, Dunhill, Escada, Giorgio, Hugo Boss, Lacoste, Montblanc, Jean Patou, Rochas, Valentino, Gucci

- Puig : Carolina Herrera, Comme des garçons, Nina Ricci, Paco Rabanne, Payot, Prada

- Yves Saint Laurent Beauté :, Boucheron, Oscar de la Renta, Roger Gallet, Stella McCartney, Zegna

Parfums célèbres classés par année de création[modifier]

- 1714 : Eau de Cologne de Farina (Jean Marie Farina)

- 1889 : Jicky de Guerlain (Aimé Guerlain)

- 1917 : Chypre de François Coty

- 1921 : N°5 de Chanel (Ernest Beaux)

- 1924 : Habanita de Molinard

- 1925 : Crêpe de Chine de la parfumerie Millot (Jean Desprez)

- 1925 : Shalimar de Guerlain (Jacques Guerlain)

- 1927 : Arpège de Lanvin (André Fraysse)

- 1929 : Soir de Paris de Bourjois (Ernest Beaux)

- 1930 : Joy de Jean Patou (Henri Alméras)

- 1934 : Pour un Homme de Caron

- 1944 : Femme de Rochas (Edmond Roudnitska)

- 1948 : L’Air du temps de Nina Ricci (Francis Fabron)

- 1956 : Diorissimo de Christian Dior (Edmond Roudnitska)

- 1959 : Monsieur de Givenchy

- 1966 : Eau sauvage de Christian Dior (Edmond Roudnitska)

- 1967 : Cuir de Russie - Russisch Leder de Farina Gegenüber (Hugo Janistyn)

- 1969 : Ô de Lancôme (Robert Gonnon)

- 1972 : Aromatics Elixir de Clinique (Bernard Chant)

- 1977 : Opium d’Yves Saint-Laurent (Jean-Louis Sieuzac)

- 1978 : Azzaro pour hommes d’Azzaro

- 1978 : Magie Noire de Lancôme (PFW)

- 1978 : Polo de Ralph Lauren (Carlos Benaïm)

- 1979 : Anaïs Anaïs de Cacharel (Roger Pellegrino de Firmenich)

- 1981 : Antaeus de Chanel ; Kouros d’Yves Saint Laurent

- 1983 : Paris d’Yves Saint Laurent (Sophia Grosjman)

- 1984 : Coco de Chanel (Jacques Polge)

- 1985 : Poison de Christian Dior (Jean Guichard)

- 1985 : Obsession de Calvin Klein (Jean Guichard)

- 1987 : Loulou de Cacharel (Jean Guichard)

- 1988 : Cool Water de Davidoff (Pierre Bourdon)

- 1988 : Fahrenheit de Christian Dior

- 1990 : Egoïste de Chanel (Jacques Polge)

- 1992 : Féminité du Bois de Serge Lutens (Serge Lutens Christopher Sheldrake et Pierre Bourdon)

- 1992 : L’Eau d’Issey d’Issey Miyake (Jacques Cavallier)

- 1992 : Angel de Thierry Mugler (Olvier Cresp et Yves de Chiris)

- 1993 : Jean-Paul Gaultier de Jean-Paul Gaultier (Jacques Cavallier)

- 1995 : CK One de Calvin Klein (Firmenich)

- 1995 : Dolce Vita de Christian Dior (Pierre Bourdon et Maurice Roger)

- 1995 : Le Mâle de Jean-Paul Gaultier (Francis Kurkdjian)

- 1998 : Pi de Givenchy

- 2001 : Coco Mademoiselle de Chanel (Jacques Polge)

- 2005 : Dior Homme de Christian Dior (Olivier Polge)

Voir aussi la liste des parfums.

Santé[modifier]

Une étude belge[4] montre que les parfums peuvent jouer un rôle important dans les allergies de contact.

Musées du parfum ou de la parfumerie[modifier]

France[modifier]

- Château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois dans le Loiret

- Musée du flacon à parfum à La Rochelle dans la Charente-Maritime

- Musée international de la parfumerie à Grasse dans les Alpes-Maritimes

- Osmothèque à Versailles en Île-de-France

Ailleurs[modifier]

- Musée de Parfum à Cologne en Allemagne

- Museo del Profumo à Milan en Italie

- Musée du parfum à Barcelone en Espagne

Notes et références[modifier]

- Expériences de l'Institut Max Planck d'écologie chimique (ICE) d'Iéna (Brigham Young University's Lytle Ranch Preserve, Utah, USA) sous le contrôle de l'USDA-APHIS, publiées en 2008

- Danny Kessler, Klaus Gase, Ian T. Baldwin - Field experiments with transformed plants reveal the sense of floral scents – Science 2008 08 29

- Kessler D; Baldwin IT - Making sense of nectar scents : the effects of nectar secondary metabolites on floral visitors of Nicotiana attenuata - The Plant Journal 49, 840-854 – 2007

- Nardelli A et coll. : Frequency of and trends in fragrance allergy over a 15-year period, Contact Dermatitis 2008 58 (3), 134–141.

- L’ABCdaire des parfums, Flammarion, 1998.

- Les Parfums, Que sais-je ?

Voir aussi[modifier]

Articles connexes[modifier]

- Odorat, nerf olfactif, hormone, phytohormone

- Fleur, essence, solvant

- Parfumerie, ville de Grasse

- Liste des plantes à cosmétique et à parfum, Liste des parfums

- Le Parfum, roman de Patrick Süskind

- Le Comité Français du Parfum

Contrôle des principales marques du secteur : Parfum.

Contrôle des principales marques du secteur : Parfum.

Liens externes[modifier]

- Bibliographie spécialisée sur le parfum : plus de 900 ouvrages y sont présentés

- Société Française des Parfumeurs

- Site de l’Osmothèque, conservatoire international des parfums : http://www.osmotheque.fr

- Site de l'Ecole Superieure du Parfum, école formant au métier de parfumeur : http://www.ecole-parfum.com

- Site de l’Isipca, école de formation au métier de parfumeur : http://www.isipca.fr