II Géologie du sol de Millau

1 ) composition du sol

Les sols de Millau ne sont pas faits pour accueillir un tel ouvrage.

Eiffage

avait d’ailleurs déjà intégré ce paramètre : grands puits, béton projeté sur les

flancs de montagne et barres d’acier au niveau des piles.

C’est aux géotechniciens de la société Arcadis (Rodez) qu’Eiffage a confié l’étude et le suivi du "terreau" du pont. Des sols qui, datant de l’ère secondaire, affichent une certaine diversité :

- Marneux calcaires et dolomites au Nord entre la pile 1 et la pile 4 (hettangien) ;

- Au Sud, dominante marneuse entre la pile 4 et la 5 (du domérien au toarcien),

- Formations du jurassique et du bajocien à la pile 7.

L’intervalle Pile 5-Pile 7 aura été le plus critique, avec des mouvements de surface auxquels il a été remédié par un système de drainage et le confortement de talus.

Aucun problème avec la pile 3 en revanche, et pourtant... Selon le maire de Creissels, Pierre Garlenc, « Eiffage a eu beaucoup de chance de tomber sur une année sèche, l’année d’après, ç’aurait été impossible ». La pile 3, deuxième en terme de hauteur, se trouve en effet sur un terrain abrupt bien sensible.

Marneux calcaire Marneux

Et dolomites

HETTANGIEN DOMERIEN JURASSIQUE

TOARCIEN BAJOCIEN

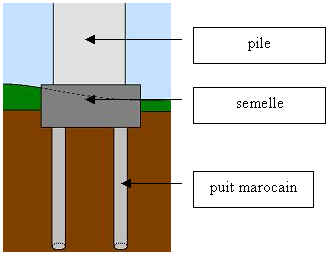

Le plateau de Millau est donc constitué de matière argileuse ; et est assez malléable pour le forage. Mais pour une stabilité élevée du viaduc, des puits marocain ont été creusés Enfin une semelle de béton a été coulée pour les sept piles.

Pour les parties un calcaire ; des explosifs on «été utilisés mais les puits et la coulée de béton est rester la même.

Argile ;

L'argile est une roche sédimentaire, composée pour une large part de minéraux spécifiques, silicates en général d'aluminium plus ou moins hydratés, qui présentent une structure feuilletée (phyllosilicates) qui explique leur plasticité, ou bien une structure fibreuse (sépiolite et palygorskite) qui explique leurs qualités d'absorption. L'argile ordinaire est également appelé sil.

On les classe en trois grandes familles selon l'épaisseur des feuillets ( 0,7 ou 1 ou 1,4 nm), qui correspondent à un nombre de couches d'oxydes tétraédriques (Si) et octaédriques (Al, Ni, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Na, K, ...).

L'interstice entre feuillets peut contenir de l'eau ainsi que des ions. Il en résulte des variations de la distance entre feuillets, et donc des variations dimensionnelles macroscopiques de l'argile quand elle s'hydrate (dilatation) ou s'assèche (contraction pouvant provoquer des fissures).

Calcaire ;

Le calcaire est une roche sédimentaire composée presque exclusivement de carbonate de calcium CaCO3. Lorsque la roche comporte une proportion non négligeable d'argile, on parle plutôt de marne.

La craie est une roche calcaire formée par une accumulation de tests de coccolitophoridés (animaux sub millimétriques à tests calcaires) dans la zone de suintement pélagique (voir lysocline pour des informations sur la dissolution de la calcite).

2 )Les puits marocains

Le 4 janvier 2002 les ouvrier commencent à creuser les puits « marocains ». Au nombre de 4 par pile et profonds d’une quinzaine de mètres pour un diamètre de 5m, ils en assurent les fondations et la stabilité. Au pied de chaque pile, une semelle de 3 à 5m d’épaisseur vient renforcer l’action des puits marocains. Les 2000 m3 de béton nécessaires pour chacun de ces socles sont coulés en une seule fois.

Ce système a été conçus pour offrir une grande résistance à d’ éventuels séismes