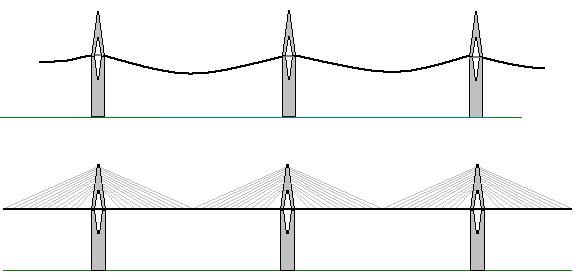

Pylônes et haubans

Pylônes :

Les pylônes sont en acier et supportent les haubans. Ils mesurent 90 m de haut et reprennent la forme des piles. Il y en a donc sept, un au dessus de chaque pile. Ils pèsent en tout 4600 tonnes. Sur l’avant du tablier, qui est poussé dans le vide, est assemblé un pylône qui sera mu autres pylônes ont été assemblés sur les culées

Sur l’avant du tablier, qui est poussé dans le vide, est assemblé un pylône qui sera munie de haubans pour soutenir le tablier au dessus du vide.

Enfin ils sont redressés au dessus des piles grâce à une grue qui fait pivoter le pylône

Les haubans :

Ce sont les câbles qui relient le tablier aux pylônes. Sans eux le viaduc ne pourrait pas exister ou alors il comporterait plus de piles. Car les travées de tablier entre chaque pile étant de 342 m et le tablier étant relativement souple, afin que le tablier ne cède ou plie sous son propre poids le viaduc est munie de haubans.

Chaque pylône du

viaduc de Millau est équipé d’une nappe mono axiale de 11 paires de haubans

disposés en vis-à-vis. Selon leur longueur, ces derniers se composent de 55 à 91

câbles d‘acier, ou torons, eux-mêmes formés de 7 fils d’acier (un fil central

avec 6 fils torsadés autour). La durée de la garantie de « bonne tenue » des

haubans est de 120 ans. ( voir compo de l’ acier des haubans )

Les haubans bénéficient de toute la technologie mise au point par Freyssinet.

Chaque toron a reçu une triple protection contre la corrosion : galvanisation,

enrobage de cire pétrolière et gaine en polyéthylène extrudé. L’enveloppe

extérieure des haubans est elle-même équipée sur toute sa longueur d’un double

bourrelet hélicoïdal. Le but de ce dispositif ? Eviter tout ruissellement d’eau

qui provoquerait en cas de grand vent une mise en vibration des haubans

affectant la stabilité même du viaduc.

Les haubans ont été installés selon une technique bien rôdée. Après avoir passé

un premier toron dans la gaine de protection extérieure, celle-ci est hissée sur

le pylône jusqu’à son emplacement définitif. Le toron est alors fixé dans ses

ancrages supérieurs et inférieurs. Une « navette » permet ensuite d’amener un à

un tous les autres torons, qui sont ensuite mis sous tension. Pour les haubans

les plus longs, la force globale appliquée s’élève à près de 900t.

Les piles

L’élévation des piles

Chacune de ces aiguilles de béton est un véritable chantier à l’intérieur du chantier du viaduc. C’est un avantage : toutes les piles « montent » en même temps, ce qui offre un gain de temps considérable. Et la hauteur de ces piles est telle qu’il n’est pas question d’utiliser un échafaudage. Les ouvriers accèdent au somment grâce à un ascenseur dont les rails s’élèvent au fur et à mesure de la construction.

Une technique très spécifique et révolutionnaire a été utilisée pour bétonner les piles: le coffrage auto-grimpant, qui permet au piles de gagner 8 mètres environ par semaine.

Pour le plus haut pont la plus haute technologie

Piles,

tablier, pylônes et haubans sont équipés d’une multitude de capteurs. Ceux-ci

sont conçus pour déceler le moindre mouvement du viaduc et mesurer sa résistance

à l’usure du temps. Anémomètres, accéléromètres, inclinomètres, capteurs de

températures… font partie de la panoplie des instruments de mesure utilisés.

Douze extensomètres à fibre optique ont été inclus dans la semelle de la pile

P2. Plus haute pile du viaduc, elle se trouve donc soumise aux efforts les plus

intenses. Ces capteurs détectent des mouvements de l’ordre du millième de

millimètre. D’autres extensomètres – électriques cette fois – sont répartis sur

toute la hauteur de P2 et de P7. Ces appareils sont capables de fournir jusqu’à

100 mesures par seconde. Par grand vent, ils permettent de surveiller en

permanence les réactions du viaduc face à des conditions extrêmes.

Des accéléromètres placés aux endroits stratégiques du tablier contrôlent les

phénomènes oscillatoires qui pourraient affecter la structure métallique. Les

déplacements du tablier au niveau des culées sont surveillés au millimètre près.

Les haubans, quant à eux, sont également instrumentés et leur vieillissement

minutieusement analysé.

Les informations recueillies sont transmises par un réseau de type Ethernet à un

ordinateur situé dans la salle informatique de bâtiment d’exploitation située

près de la barrière de péage.

Et maintenant le viaduc dans toute sa splendeur ...Les pieds dans les nuages